Es sah nicht gut aus für Ducati. Zur Saisonmitte Platz acht im Zwischenklassement der MotoGP-WM für Loris Capirossi, Platz zehn für Carlos Checa das war weit weniger, als sich die Italiener vorgestellt hatten. Bis Reifenlieferant Bridgestone den mit bis zu fünf unterschiedlichen Gummilaufstreifen ausgerüsteten Pneus endlich den notwendigen Grip und vor allem Konstanz verpasste pikanterweise wurde die japanische Komponente zum ausschlaggebenden Erfolgsfaktor. Wäre Capirossi in Australien nicht so schwer gestürzt, dass er auf das Rennen in Istanbul verzichten musste, hätte er nach den beiden Siegen in Japan und Malaysia noch um den Vizetitel mitkämpfen können. Ausgerechnet in Japan, in der Höhle des Löwen, demonstrierte Capirossi, was es heißt, wenn italienische Motorenbaukunst und japanisches Reifen-Know-how zueinander finden.

Warum? Weil der italienische Weg einer von Grund auf gewachsenen Geschichte entspringt, die mit der vom ehemaligen Motorenkonstrukteur Fabio Taglioni entwickelte Desmodromik, den zwangsgesteuerten Ventilen, Mitte der 70er Jahre ihren Lauf nahm und bei der aktuellen MotoGP-Desmosedici im Vierzylinder den Beweis dafür antritt, dass gerade mit einem eigenständigen Konzept gegen die übermächtigen Japaner eine Chance besteht.

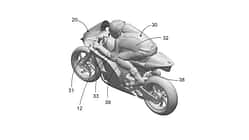

Ducati-typisch sind die Zylinderbänke des V4-Motors 90 Grad gespreizt, wobei Motorgehäuse und Zylinder in einem Block gegossen sind. Die daraus resultierende Gehäusesteifigkeit lässt es zu, dass der Motor als tragendes Fahrwerkselement Schwinge und Federbeinumlenkung aufnimmt.

Nach langen Versuchen landete auch Ducati beim Big-Bang-Prinzip. Die dabei kurz hintereinander folgenden Arbeitstakte sorgen dafür, dass sich der Reifengummi weniger stark erhitzt und dadurch das Grenzbereichverhalten verbessert wird. Twinpulse nennt Ducati diese Technik, bei dem die beiden benachbarten Zylinderpärchen jeweils zeitgleich zünden. Was nichts anderes bedeuten würde, dass der V4-Moto-GP-Motor mit gleichem Rhythmus und Auspuffschlag wie die 999er-Zweizylindermotoren arbeitet. Allerdings sprechen der Sound der Desmosedici und die vier einzelnen Auspuff-Megaphone gegen diese offiziell verkündete Version. Vielmehr ist ein Versatz zwischen den Hubzapfen für die

beiden links angeordneten Zylinder und das Zylinderdoppel auf der rechten Seite um 50 Grad denkbar. Eine Maßnahme, die sich durch einfache Änderungen im Kurbel- und Ventiltrieb erreichen lässt und die vor allem die Belastungsspitzen in der Kraftübertragung reduziert.

Als Maximaldrehzahl stehen 16500/min auf dem Datenblatt, was laut Technik-Chef Corrado Checcinelli den 16 desmodromisch gesteuerten Ventilen keine Schwierigkeiten bereitet. Im Gegenteil, es sind noch lockere 1000/min Drehzahlreserve vorhanden, die jedoch in Anbetracht des enormen Leistungs- und Drehmomentüberschusses brach liegen. Genau dieser Kraftüberschuss ist es, den auch die Ducati-Ingenieure dazu nutzen, um die Drehmomentkurve über das gesamte Drehzahlband weich und gleichmäßig zu gestalten, damit die wilde Jagd ihrer Piloten kontrollierbar und nervenschonend über die Bühne gehen kann. Drei verschiedene Kennfelder, die den Motor von aggressiv bis sanft und reifenschonend manipulieren, können über einen Schalter am linken Lenkerstummel abgerufen werden. Der elektronisch umgesetzte Gasbefehl (drive by wire) ist so programmiert, dass Gasgriffstellung und Motorleistung in einem linearen Verhältnis von eins zu eins stehen. Das

heißt, ein 30 Prozent geöffneter Gasgriff setzt 30 Prozent der vorhandenen Maximalleistung frei, und Halbgas bedeutet halbe Leistung Großserienmotorräder mobilisieren bei halb aufgerissenem Gasgriff normalerweise weit mehr als 50 Prozent ihrer Maximalleistung. Das ist der einzige Weg, die kolportierten 250 PS in zackige Rundenzeiten umzusetzen. Wobei Ducati ebenfalls dem Trend folgt und über eine Traktionskontrolle wild durchdrehenden Hinterrädern einen Riegel vorschiebt leider.

Eine federleichte, an vier oder wahlweise auch sechs Punkten verschraubte Gitterrohrkonstruktion wird über das Kraftpaket gestülpt und trägt den im Winkel einstellbaren Lenkkopf. Im Vergleich zu den japanischen Alu-Brückenrahmen spart dieses traditionelle Rohrgeflecht massiv an Bauraum, Gewicht und Kosten. Klare Marschrichtung in der Saison 2005: mehr Steifigkeit im ge-

samten Chassis, weshalb auch die Aluminium-Schwinge, an der sich das obere Federbeinauge abstützt, deutlich massiver ausfällt als das 2004er-Bauteil.

Auf los gehts los. Oder doch nicht? Hastig ritzt der Bridgestone-Techniker mit dem Teppichmesser kreuz und quer ein paar Rillen in die rechte Reifenschulter, auf dass sich der Gummi in diesem kritischen Bereich schneller erwärmt. Na dann viel Spaß. Das kränkliche Sprotzeln der Speed-Kontrolle bremst die Ducati in der Boxengasse auf 60 km/h ein. Zweiter Gang, der infernalische Auspuff-Sound klingt definierter, die Desmosedici ist in ihrem Element. Beim ersten Proberitt 2003 noch ein echtes Monster, ist die 2005er-Version geradezu handzahm. Zwar nach wie vor mit urgewaltigem Schub, nun jedoch fein dosierbar und selbst im vollen Galopp mit sanft erhobenem Vorderrad ohne Killer-Charakteristik. Dank des exzellenten Schaltautomaten klicken die Gangstufen beim rasanten Sprint präzise und federleicht in ihre Arretierung, reißt es die Desmosedici mit atemberaubendem Druck über die Zielgerade. Doch aufgepasst, der dumpfe Sound täuscht. Was sich rein akustisch nach 10000/min anhört, sind echte 16000 Umdrehungen auf der Uhr. Mit ein Grund dafür, dass der aufgeregte Reiter des Öfteren im Drehzahlbegrenzer stecken bleibt.

Also hurtig, aber ohne Vollgas um den Kurs brummen und sich von den klebrigen Slicks zu schicken Schräglagen verführen lassen, zumal die Ducati dementsprechende Kommandos ohne Widerrede umsetzt und sich lediglich einen Hauch unhandlicher als Rossis Weltmeister-Yamaha durch die Schikane zwirbeln lässt.

Zu verdanken sind diese brillanten Fahreigenschaften der radikalen Zielsetzung von optimaler Fahrbarkeit. Da haben extreme Werte nichts verloren, weshalb die Ducati über 1460 Millimeter Radstand und eine eher auf Stabili-

tät ausgerichtete Lenkgeometrie verfügt. Dafür, dass die Handlichkeit trotzdem nicht zu kurz kommt, sorgen 16,5-Zoll-Reifen mit extrem spitzer Kontur bei gleich bleibend guten Dämpfungseigenschaften der Seitenwand. Weshalb es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis

die kleinen Felgen auch bei den Serien-Sportmaschinen Einzug halten. Wer Nägel mit Köpfen machen und zu den fetten 16,5-Zöllern gleich das passende Motorrad ordern möchte, der sollte schon mal Haus und Hof verkaufen. Denn ab 2006, so heißt es, stünde die Desmosedici für schlappe 50000 Euro als straßentaugliche Replika im Ducati-Prospekt.

Technische Daten - Ducati Desmosedici MotoGP-Rennmaschine

Motor: wassergekühlter 90-Grad-V4-Motor mit asymmetrischem Zündversatz (Big Bang), vier desmodromisch betätigte Ventile pro Zylinder, elektronisches Motormanage-

ment mit Schlupfregelung und Anti-Wheelie-Kontrolle, Primärtrieb 22/55 Zähne, Anti-Hopping-Kupplung, Sechsgang-Kassettengetriebe mit Schaltautomat, Sekundärantrieb 16/38 Zähne.

Fahrwerk: Lenkkopfwinkel 67 Grad, Gabelversatz 27 mm, Nachlauf zirka 97 mm, Radstand 1460 mm, Gewicht nach FIM-Regeln 147 kg ohne 22-Liter-Tank, Gitterrohrrahmen aus Stahl, Schwinge aus Formpress- und Frästeilen verschweißt, vorn 42er-Upside-down-Gabel von Öhlins mit Kohlefaser-Standrohren, Federrate 9,5 bis 10 kg/cm, gasdruckunterstützte Dämpfung, an der Schwinge abgestütztes Öhlins-Federbein, Magnesium-Schmiederäder, vorn 3.50 bis 3.75 x 16.50, hinten 6.25 bis 6.50 x 16.50 Zoll, Bridgestone-Slicks mit Multicompound-Laufflächen.