Auf der Schwäbischen Alb bedeutet Ende November üblicherweise Winterwetter. Heute aber hat sich die Sonne noch einmal kräftig berappelt, haucht ein laues Lüftchen über die Berge und trocknet im Nu die kurvigen Straßen. Ein Traumrevier liegt vor den Reifen der BMW R 100 S, Honda CB 900 F Bol d’Or und Moto Guzzi 850 Le Mans: Kurven, Kehren, Kuppen – feinstes Motorradland.

So behutsam, als wären die robusten Reiteisen aus zerbrechlichem Blätterteig gebacken, bugsiert die Testmannschaft die Klassiker aus dem Transporter. Viel darf passieren, aber bloß keine Macken, keine Kratzer, keine Beulen. Schließlich sind alle drei Leihgaben in bestem, wenn auch nicht durchgehend serienmäßigem Zustand. Für eine authentische Zeitreise spielt es keine Rolle, ob ein Auspuff schwarzen Lack oder glänzenden Chrom trägt, ob eine Bremsleitung stahlflexummantelt ist, zeitgenössische Nachrüstfederbeine verbaut sind oder ob jeder Pinselstrich akkurat sitzt. Wir wollen die mittlerweile zu Oldtimern gereiften Maschinen noch einmal spüren, hören, fühlen – kurz: neu erleben. Genau deshalb stehen sie auch auf aktuellen Reifen, die BMW und Moto Guzzi auf den brillanten BT 45 von Bridgestone, die Honda auf Metzeler Lasertec. Es wäre seelenlos, vergilbtes Archivmaterial und Anekdoten aus dritter Hand nachzuerzählen, darum fährt MOTORRAD CLASSIC und lauscht.

Die Lederjacke reicht knapp über den dicken Pullover; Reißverschluss zu, Helm auf – und los geht’s. Von wegen: Die Motoren verlangen nach einem feinfühligen Maschinisten, der das Spiel mit Choke und Gasgriff beherrscht. Wer grobmotorisch am Gas dreht oder den Kaltstarthebel in die falsche Richtung bewegt, hat schlechte Karten. Begabte oder geschulte Hände aber bringen Zündung und Gemisch in Einklang, die Kurbelwellen kommen auf Trab, die Motoren husten sich frei.

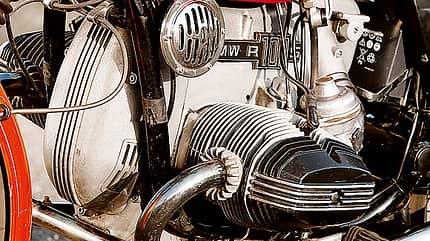

Die Münchner Variante zum Thema Sportmotorrad: BMW R 100 S

In diesem Rückblick vertritt die R 100 S die weißblauen Farben, obwohl das Windkanal-Wunder R 100 RS zeitgleich in den Verkaufsräumen stand. Wetterschutz hin, Aerodynamik her: Die klassische Variante, die legitime Nachfolgerin der sportlichen R 90 S war, ist und bleibt die schlanke R 100 S.

Genau so sahen es die Testfahrer in MOTORRAD 1/1979: „Der silberne Riese R 100 RS mit Spitzname Regattasegler mag zwar den Bayern als Renommierstück dienen, wird jedoch den Anforderungen engagierter Motorradfahrer kaum gerecht. Das schafft schon eher die sportive R 100 S.“

Oh ja, das schafft sie. Ihr Boxermotor ist wie gemacht für zackiges Kurvenflitzen, bietet satten Schub ab 1500 Umdrehungen und ein Leistungsband so breit wie der Dialekt von der Schwäbischen Alb. Wenn es sein muss, jubelt der Zweiventiler in Drehzahlen, in denen die Stoßstangen Rock ’n’ Roll tanzen. Weil die Motorkonfiguration einen hervorragenden Massenausgleich ermöglicht, halten sich die Vibrationen in Grenzen. Lediglich im ganz tiefen Drehzahlbereich oder bei schlecht synchronisierten Vergasern schüttelt sich der Zweizylinder etwas ungehalten.

BMW steckte den großen Boxern üppige 40er-Bing-Vergaser auf die Ansaugstutzen, die dank der unterdruckgesteuerten Gasschieber in allen Lagen sanft zur Sache gehen. Im Motorgehäuse ist Raum für das Luftfilterelement, das die R 100 S vor Abstimmungskapriolen verschont: Kein Verschlucken, kein Leistungsloch, kein Zaubern mit Düsen und Nadeln – einfach Gas aufziehen, und ab geht’s.

Nur beim Gangwechsel ist Geduld gefordert, da das relativ schnell drehende Getriebe hastig eingeschobene Klauen laut mit einem metallischen Ratschen quittiert. Abgesehen davon schließt man mit dem erstklassigen Boxer schnell Freundschaft. Wer sich zudem mit dem gewöhnungsbedürftigen Auf und Ab von Kardan und langhubiger Telegabel arrangiert, bei der Kurvenfahrt das Gestühl stramm unter Zug hält und ruhig und rund dirigiert, hat viel Spaß. Dazu trägt die ausgetüftelte Ergonomie einen entscheidenden Teil bei: Der perfekt gekröpfte, gern auch an japanische Motorräder geschraubte Rohrlenker, ein beinahe englisch entspannter Kniewinkel und ein harmonischer Knieschluss am schlanken Tank verschweißen den Fahrer mit seinem Untersatz zu einem fahrdynamischen Ensemble.

Fahrwerksentwickler Hans Günther von der Marwitz und seine Mannschaft hatten den immer wieder versteiften Doppelschleifenrahmen gut im Griff. Schwächen mussten sich die Boxer-Chassis kaum vorhalten lassen. Heute wäre es fast undenkbar, dass man konisch gezogene, oval geformte und so an den Kräfteverlauf angepasste Rahmenrohre verschweißt. Schon damals trugen die BMW-Modelle ein verschraubtes Rahmenheck. Im Gegensatz zu den meisten japanischen Maschinen führten Kegelrollenlager die Zweiarm-Hinterradschwinge, auch Steuerrohr und Räder drehten sich in hochwertigen, spielfrei einstellbaren Wälzlagern.

BMW verwendete eine hauseigene Telegabel mit 200 Millimetern Federweg und Aufnahmen für die drehbar gelagerten Schwenksättel. Die Achsaufnahme war – für ein Straßenmotorrad ungewöhnlich – vorversetzt. Gelochte 260-mm-Bremsscheiben verzögerten die vollgetankt 237 kg schwere BMW nach damaligen Verhältnissen exzellent. Um das Chassis vollends zu perfektionieren, stülpte Haus-und-Hof-Lieferant Metzeler die damals unerreichten Rille- und Block C-Reifen über die Drahtspeichenräder. Für 985 Mark Aufpreis erhielt der Kunde auch Aluminium-Gussräder. Deren zierliche Gussspeichen imitierten das zweifach gekreuzte Muster der Drahtspeichenräder.

Unterm Strich zogen sich die 10 990 Mark teure R 100 S und die anderen R 100-Modelle gegen die Japaner souverän aus der Affäre. Beschlagene Instrumente, der eingesparte Lenkungsdämpfer und die schlechten Kaltlaufeigenschaften, welche der mageren US-Vergaserabstimmung geschuldet waren, sorgten zwar für Unmut, dennoch gab MOTORRAD-Tester Helmut Kokoschinski 1978 der R 100 S beste Noten: „Sie ist ein problemloses Motorrad, das auf der Autobahn viel Fahrkomfort und auf der Landstraße den entsprechenden Fahrspaß vermittelt. Dazu gehört sie zu den sichersten Vertreterinnen ihrer Zunft.“ Die MOTORRAD CLASSIC-Redaktion schließt sich diesem Urteil 30 Jahre später vorbehaltlos an und wünscht Martin Eisleb, dem Leihgeber der R 100 S, noch viele schöne Ausfahrten mit seiner BMW.

Technische Daten

Motor:

Bauart: Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder, Stoßstangen, Kipphebel

Bohrung 94,0 mm

Hub 70,6 mm

Hubraum 971 cm3

Verdichtung 9,5 : 1

Leistung 65 PS bei 6600/min

Gemischaufbereitung

Zwei Bing-Gleichdruckvergaser, Ø 40 mm

Elektrische Anlage:

Starter E-Starter

Batterie 12 V/28 Ah

Zündung Kontaktgesteuerte Batteriezündung

Lichtmaschine 240 W

Kraftübertragung:

Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung

Getriebe: Fünfgang, klauengeschaltet

Primärtrieb: Schräg verzahnte Zahnräder, i: 2,07

Sekundärantrieb Kardan, 11:32 Zähne

Fahrwerk:

Rahmenbauart: Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr

Radführung vorn: Telegabel, Ø 35 mm, Federweg 200 mm

Radführung hinten: Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Federweg 125 mm

Räder: Drahtspeichenräder mit Aluminiumfelgen

Reifen vorn/hinten 3.25 H 19/4.00 H 18

Bremse vorn: Doppelscheibe, Ø 260 mm

Bremse hinten: Simplex-Trommel, Ø 200 mm Einzelscheibe,

Maße und Gewichte:

Radstand 1465 mm

Lenkkopfwinkel 62 Grad

Nachlauf 90 mm

Gewicht 237 kg

Tankinhalt 24 Liter; 3,5 Reserve

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit 196 km/h

Preis: 10990 Mark (1979)

Hersteller: BMW AG,München

Der sportliche Angriff auf die Europäer hieß Honda Bol d’Or

Ganz überraschend kam die Attacke nicht, schließlich steckt hinter der CB 900 F Bol d’Or jede Menge Erfahrung mit der Langstrecken-Rennmaschine RCB 1000. 1978 stellte Honda die 900er auf der IFMA vor, und die Bezeichnung „Bol d’Or“ gehörte in kürzester Zeit zum Grundwortschatz der Motorradszene. Inzwischen hat sich die Legende bereits als Young- und nun sogar als Oldtimer etabliert, den eine große Gemeinde hegt und pflegt. So wie Peter Eckert, der uns sein Exemplar in hervorragendem Zustand großzügig zur Verfügung stellte. Online finden die Fans im Honda Bol d’Or-Board (www.honda-boldor-board.de) alles über den Vierzylinder-Klassiker.

Schon beim ersten Kontakt mit der CB 900 F wird deutlich, dass die Japaner bereit waren, die europäischen Motorradhersteller zu überflügeln. Das betrifft nicht allein die 95 PS Motorleistung, sondern darüber hinaus die Ausführung im Detail: Schalter, Armaturen und Hebeleien – alles tadellos arrangiert und von bester Qualität. BMW und Moto Guzzi verwendeten noch grobschlächtige Normschrauben, als die Japaner bereits mit filigranen Schraubenköpfen, teils mit Bund anstatt Unterlegscheibe, und kleinen Schlüsselweiten in Richtung Feinwerktechnik marschierten. Jedes Bauteil fügt sich homogen in das Gesamtbild ein, nichts wirkt aufgesetzt. Die zur Modellpflege 1981 eingeführten Doppelkolben-Bremszangen am Com-Star-Vorderrad und Details wie der kleine, leichtgängige Unterdruck-Benzinhahn sprechen Bände, zeugen vom uneingeschränkten Willen, die besten Motorräder der Welt zu bauen.

Oder auch der Vierventil-Motor: Der leicht langhubig ausgelegte Reihenvierzylinder ist nicht nur optisch eine Augenweide, sondern auch in Sachen Technik und Leistung ein Meilenstein. Doch beim Fahrwerk endet das Bemühen um Perfektion. Der lange Tank und die unterdämpfte Telegabel entkoppeln den Fahrer vom Motorrad, verwässern, was als Rückmeldung Vertrauen für hurtiges Kurvenfahren nähren soll. Auch ließ sich Honda zur Modellpflege 1981 zum modischen Trend der luftunterstützten Telegabel hinreißen, eine Errungenschaft, die wenige Jahre später sang- und klanglos wieder in der Versenkung verschwand.

Ohne ewig auf den damaligen Fahrwerkschwächen herumzuhacken, kommt man schnell zu dem Schluss: Auf der Honda ist man mehr Passagier als Kapitän. Nicht nur das leicht instabile Fahrwerk ist daran schuld, sondern auch eine grundlegende Kurventrägheit. Diesen Umstand kann man im Prinzip schon aus den technischen Daten herauslesen: Stramme 260 Kilogramm Stahl, Alu und Kunststoff bringt das Hightech-Gerät der 70er-Jahre auf die Waage. Wie sehr sich die Wahrnehmung von Motorrädern in den vergangenen drei Dekaden verschoben hat, zeigt das Fazit von Testfahrer Reinhard Gutzeit in MOTORRAD 6/1979, welches man heute wohl mit einem leichten Schmunzeln zur Kenntnis nimmt. „Die Bol d’Or ist als RCB-Replica auf Sportlichkeit getrimmt: leicht und schnell.“

Wobei: Schnell war die Bol d’Or auf jeden Fall. Gemessene 213 km/h und 4,4 Sekunden für den Standardsprint von 0 auf 100 km/h adelten die CB 900 F damals zu einem der schnellsten Motorräder der Oberklasse. Nicht zuletzt verdankt sie diese Werte ihrer fein dosierbaren Ölbadkupplung und dem geschmeidigen Fünfganggetriebe, das sich bei voller Beschleunigung blitzschnell durchschalten lässt. Solche Tugenden prägten das Image der damals 8853 Mark teuren Honda. Als schnelles, zuverlässiges Tourenmotorrad und weniger der reinen Lehre des Sports zugetan schleppten viele Bol d’Or ausladende Gepäcksysteme und massive Sturzbügel mit sich herum. Einziges Manko: Ohne Ausgleichswellen und starr im Rahmen montiert massiert der Vierzylinder den Fahrer über Lenker, Sitzbank und Fußrasten mit feinen Vibrationen.

Zu ihrer eigentlichen Bestimmung, der puren Sportlichkeit, verhalfen der Honda erst leichte, steife Spezialfahrwerke. Tuning-Gurus wie Roland Eckert und Fritz W. Egli verknüpften die ruhmreiche Bezeichnung Bol d’Or mit Rennerfolgen, was die Beliebtheit der CB 900 F nicht schmälerte und MOTORRAD-Tester Reinhard Gutzeit 1979 zu dem Fazit veranlasste: „Mit der Bol d’Or hat Honda ins Schwarze getroffen.“

Technische Daten

Motor:

Bauart: Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt

Bohrung 64,5 mm

Hub 69,0 mm

Hubraum 902 cm3

Verdichtung 8,8 : 1

Leistung 95 PS bei 9000/min

Gemischaufbereitung: Vier Keihin-Gleichdruckvergaser, Ø 32 mm, mechanische Beschleunigerpumpe

Elektrische Anlage:

Starter E-Starter

Batterie 12 V/14 Ah

Zündung Kontaktgesteuerte Batteriezündung

Lichtmaschine 260 W

Kraftübertragung:

Kupplung Mehrscheiben-Ölbadkupplung

Getriebe Fünfgang, klauengeschaltet

Primärtrieb Zahnkette, i: 2,041

Sekundärantrieb O-Ring-Kette, i: 2,588

Fahrwerk:

Rahmenbauart: Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr

Radführung vorn: Telegabel, Ø 35 mm, Federweg 160 mm

Radführung hinten: Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Federweg 95 mm

Räder: Com-Star-Verbundräder

Reifen vorn/hinten: 3.25 V 19/ 4.00 V 18

Bremse vorn: Doppelscheibe, Ø 276 mm

Bremse hinten: Einzelscheibe, Ø 296 mm

Maße und Gewichte:

Radstand: 1515 mm

Lenkkopfwinkel: 62,5 Grad

Nachlauf: 115 mm

Gewicht: 260 kg

Tankinhalt: 20,0 Liter; 4,5 Reserve

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h

Preis: 8853 Mark (1979)

Hersteller: Honda Motor Co., Tokyo, Japan

Mit dem falschen Konzept auf dem richtigen Weg: Moto Guzzi 850 Le Mans I

Wie kommt man darauf, einen V2-Motor mit längs liegender Kurbelwelle und Kardanantrieb auf die Rennstrecke zu schicken? Diese Frage beantwortete der damalige Entwicklungschef Lino Tonti klar: Man greift ins Regal und macht aus einem für das Touren geborenen Konzept das Beste.

Der erste Bericht von MOTORRAD-Testchef Franz-Josef Schermer in MOTORRAD 24/1976 ist bei aller Sachlichkeit eine Liebeserklärung an die 850er-Le Mans. FJS bringt es auf den Punkt: „Niedrig und geduckt steht sie einfach da, ohne unnötigen Schnörkel, voll auf kompromisslose Funktionalität ausgelegt.“ Natürlich senden die feuerrote Lackierung, die kleine Lenkerverkleidung, offene Dell’Orto-Vergaser und das elegant nach oben gezogene, serienmäßig in Mattschwarz getauchte Lafranconi-Pärchen eindeutige Signale aus: Hier geht es erstens um Kraft, zweitens um Schnelligkeit und drittens um nichts anderes. Deshalb nehmen wir die Schwächen der Guzzi auch nur ganz kurz aus dem Augenwinkel wahr: zerbrechliche Schaltereinheiten, Lackablösungen am Tank, kapriziöser Benzinhahn. Alles nicht der Rede wert, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert. Das Anlassen des V2-Motors ist kein Handgriff, kein Vorgang, sondern ein regelrechtes Ritual, da die Vergaser auf eine Kaltstarteinrichtung verzichten: Sie müssen über Tupfer geflutet werden. Während sich der Kraftstoff über Kupplungsgehäuse und Krümmer ergießt, aktivieren zwei, drei Drehbewegungen des Gasgriffs die Beschleunigerpumpen, die eine Extraportion Benzin in die Ansaugkanäle spritzen. Der riesige E-Starter wirbelt, und kurz darauf beschallt die Guzzi ganze Landstriche mit einem Donnerhall, der Mensch und Tier alle Nackenhaare aufstellt. Weil kein noch so flammender Text dieses Konzert angemessen beschreibt, sind bewegte Bilder und Töne von der 850er-Le Mans unter www.motorrad-classic.de hinterlegt.

Was hat die Guzzi außer dem schon 1976 grenzwertig lauten Sound zu bieten? Zum einen schmiegt sich der Rahmen aus kurzen, Rohren und clever angelegten Dreiecksverbänden ganz eng an den Motor. Die Unterzüge sind so verschraubt, dass sich der obere Teil des Rahmens komplett von der Motor-/Getriebeeinheit abheben lässt. Das Rohrgeflecht bildet die Basis für ein Fahrwerk, das in der Legende und im wahren Leben seinesgleichen suchte. Wie an der BMW führen zwei, von Gewindebolzen gehaltene Kegelrollenlager die kurze Schwinge. Auf eine durchgehende Schwingenachse müssen beide verzichten, da sie den Kardangelenken im Weg gestanden hätten.

Eine zu ihrer Zeit ungewöhnliche Lösung weist die 35er-Telegabel der Le Mans auf: Anstatt des konventionellen Kolbens im Ölbad arbeiten in den Gabelholmen geschlossene Kartuschen. Die verbleibenden 150 cm³ Gabelöl dienen lediglich der Schmierung. Der Vorteil: Das mit Gasdruck beaufschlagte Dämpferöl schäumt nicht auf, was die Dämpfung massiv beeinflussen würde. Die Guzzi-spezifischen Nachteile liegen in der mäßigen Qualität des Dämpfers und in den unzuverlässigen Dichtringen. Heute gilt ein „Closed-Cartrigde-System“ als technologische Errungenschaft bei MotoGP- und Motocrossmaschinen.

Auch bei den Bremsen entwickelte Moto Guzzi ungewöhnliche Lösungen. Die 300 Millimeter großen und von steifen Brembo-Zangen beaufschlagten Gussscheiben zeigten sich selbst den Ansprüchen des Rennsports gewachsen. Zudem setzten die Ingenieure aus Mandello del Lario bereits auf die Integralbremse und leiteten bei Betätigung des Fußbremshebels den Druck auch an die linke vordere Zange weiter. Die vorderen Bremsbeläge mit unterschiedlichem Reibwert sorgten dafür, dass das Hinterrad vor dem Vorderrad blockierte. MOTORRAD-Mann Franz-Josef Schermer war von dieser Technik begeistert; er regte an, sie auch an anderen Sportmotorrädern zu verwenden. Im Prinzip bot Guzzi damals bereits das, was Honda heute als Combined Brake System anpreist.

Überdurchschnittlich war das Fahrwerk, konservativ der Motor: Er leitet sich aus dem 1969 eingeführten 750er der V7 Spezial ab. Mehr Hub und eine größere Bohrung ergaben 844 cm³. Versteifungsrippen und stärkere Wandungen passten Motor- und Kardangehäuse an die auf 70 PS gestiegene Leistung an. Der Ventiltrieb mit zentraler unten liegender Nockenwelle, Aluminium-Stoßstangen und geschmiedeten, nadelgelagerten Kipphebeln blieb nahezu unverändert. Geänderte Steuerzeiten sowie größere Ventil- und Kanalquerschnitte gestatten jedoch insgesamt eine bessere Füllung. Der eher schwachbrüstige Drehmomentverlauf der V7-Motoren war damit behoben.

Zwar unterlag die Le Mans den japanischen Vierzylindern nach nackten Zahlen, die Fahrleistungen demonstrierten jedoch, was in ihr steckte. Mit 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h bügelte die 9695 Mark teure 850er das fernöstliche Feld nach Strich und Faden. Mit 203 km/h Höchstgeschwindigkeit hielt sie sich im Windschatten der besten 750er-Vierzylinder. Die wahre Stunde der Le Mans schlug dort, wo Motorrad und Fahrer gefordert waren: auf anspruchsvollen Landstraßen und Rennstrecken. Kein Wunder, dass Guzzi-Händler Peter Lamparth seine Le Mans, unser Testfahrzeug, gern und regelmäßig ausführt. Schließlich muss das gute Stück ja ausgiebig Probe gefahren werden, bevor es in Kundenhand übergeht.

Technische Daten

Motor:

Bauart: Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-90 Grad-V-Motor, eine untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder, Stoßstangen, Kipphebel

Bohrung 83,0 mm

Hub 78,0 mm

Hubraum 844 cm3

Verdichtung 10,0 : 1

Leistung 70 PS bei 7000/min

Gemischaufbereitung: Zwei Dell’Orto Rundschiebervergaser, Ø 36 mm, mechanische Beschleunigerpumpe

Elektrische Anlage:

Starter E-Starter

Batterie 12 V/32 Ah

Zündung Kontaktgesteuerte Batteriezündung

Lichtmaschine 240 W

Kraftübertragung:

Kupplung: Zweischeiben-Trockenkupplung

Getriebe: Fünfgang, klauengeschaltet

Primärtrieb: Schräg verzahnte Zahnräder, i: 1,235

Sekundärantrieb Kardan, 7:33 Zähne

Fahrwerk:

Rahmenbauart: Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr

Radführung vorn: Telegabel, Ø 35 mm, Federweg 125 mm

Radführung hinten: Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Federweg 110 mm

Räder: Aluminium-Gussräder

Reifen vorn/hinten: 3.50 H 18/4.00 H 18

Bremse vorn: Doppelscheibe, Ø 300 mm

Bremse hinten: Einzelscheibe, Ø 242 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1490 mm

Lenkkopfwinkel 62 Grad

Nachlauf 110 mm

Gewicht 225 kg

Tankinhalt 22,5 Liter; 3,0 Reserve

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 203 km/h

Preis: 9695 Mark (1979)

Hersteller: Moto Guzzi S.E.I.M.M, Mandello del Lario, Italien

Fazit

Jedes der drei Motorräder aus den späten 70er-Jahren steht für eine Marke und deren Philosophie. BMW zehrt bis heute vom eigenständigen Boxerkonzept, das in der Straßenversion mit der R 100 S seinen Höhepunkt erlebt hat. So spartanisch, so ehrlich und so geradlinig wie sie zeigten sich höchstens die ersten G/S-Modelle. Die R 100 S entspringt der Idee, mit urkonservativer Technik das Thema Sportmotorrad bestmöglich zu interpretieren.

Die Honda CB 900 F Bol d’Or verfolgte dasselbe Ziel mit moderneren Mitteln, erfüllte fahrwerkstechnisch aber nicht ganz die hoch gesteckten Ziele. Jahre später sollte das Konzept vom Reihenvierzylinder die Motorradwelt beherrschen. Der 900er bleibt sozusagen posthum die Ehre, ein erfolgreicher Wegbereiter zu sein.

Die Moto Guzzi 850 Le Mans I legte 1976 einen großartigen Auftritt hin und setzte technisch und formal ein Glanzlicht innerhalb der V2-Baureihe der Traditionsmarke. Auch akustisch untermalte sie ihre eindrucksvolle Erscheinung. Den nachfolgenden Modellen fehlte der rustikale Charme der puristischen Fahrmaschine. Deshalb gilt die erste Version auch als die wahre, unverfälschte Le Mans.