Passt das zusammen? In den USA haben 90 Prozent aller Autos Automatik-Getriebe, in Europa ein Drittel, Tendenz steigend. Aktuelle Supersportwagen setzen auf Tiptronic und blitzschnelle Gangwechsel. Und Rollerfahrer fahren heutzutage fast ausnahmslos automatisch. Nur wir Motorradfahrer halten eisern fest am Zusammenspiel von Gasgriff, Kupplungs- und Schalthebel, von drei verschiedenen Extremitäten, linker Fuß, beide Hände. Gas wegnehmen, auskuppeln, nächst höheren oder niedrigeren Gang einlegen, einkuppeln, Gas geben. Genau diese Komplexität scheint ein essenzieller Teil der Faszination Motorradfahren zu sein.

Auf Alpenpässen kommt man kaum 100, 200 Meter weit ohne Schaltvorgang. Im Extremfall, Stadtverkehr, Stop-and-go in Autobahnbaustellen, ist alle paar Meter Schalten angesagt. Dabei quälen manche Maschinen den linken Unteram durch extrem hohe Kupplungshandkraft. Trotzdem, oder gerade deswegen haben Fahrzeuge ohne Kupplungshebel für uns den Nimbus von Krankenfahrstühlen. Warum ist das so?

Verlieren wir wirklich die Autonomie, wenn wir einer Automatik Schalten oder Kuppeln überlassen? Nun, das meistgebaute Kraftfahrzeug der Welt setzt seit 1958 auf Teilautomatik: Die mehr als 60 Millionen Mal gebaute Honda Super Cub kombiniert ein Drei- oder Vierganggetriebe mit Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung im Ölbad. Nur ein Kupplungshebel fehlt. Kein Problem, der Fahrer schaltet, die Super Cub kuppelt.

Noch weiter gehen echte Roller mit Variomatik. Doch deren "Gummibandeffekt" (Drehzahl bleibt konstant, nur die Übersetzung ändert sich) macht Motorradfahrer kaum an. Erst ganz allmählich scheint, nach vielen Flops in der Vergangenheit, die Zeit reif für Motorräder mit Voll- oder Teil-Automatik. Nie war das Angebot größer: Vier der fünf hier versammelten Konzepte, von stufenlosem "Vollautomaten" bis Schalthilfe, kommen ohne Kupplungshebel aus. Nur die BMW ist konventionell zu kuppeln, ihr Schaltassistent spart allein beim Hochschalten den Zug am Hebel. Dagegen fehlt beiden Hondas sogar ein üblicher Schalthebel. Sie lassen sich aber, wie Aprilia und Yamaha, manuell mit der linken Hand schalten.

Honda DN-01

Beginnen wir mit der 2008 erschienenen DN-01 . Das Zwitterwesen aus Cruiser und Roller hat Haifisch-Optik und statt Zahnrad-Getriebe hydraulische Kraftübertragung mit Kardan-Einarmschwinge. Im Fahrbetrieb spürt man nichts von der komplexen Technik, genießt dank stufenloser Übersetzung feinste Übergänge. Keine Lastwechsel, kein Spiel im Antriebsstrang, keine Probleme beim Anfahren mit Fliehkraftkupplung. Enorm unterscheiden sich nur der als Overdrive ausgelegte D-Modus ("Drive") und der viel sportlichere S-Modus.

Unter D fühlt sich der 680-Kubik-Vau-Zwo sehr schwach an, braucht 8,7 Sekunden für den Spurt von Null auf Hundert. Im S-Modus erledigt die DN01 die Übung in 7,6 Sekunden, per Tiptronic manuell geschaltet in 6,9 Sekunden. Wandlerverluste und enorme 271 Kilogramm lassen nominell 61 PS gefühlt wie 40 PS wirken. Immerhin ist die Ausstattung hochwertig, mit Verbundbremse und feinfühlig regelndem ABS. Ferner sprechen neutrales Fahrverhalten und guter Federungskomfort für die 13040 Euro teure DN-01. Trotzdem wirkt sie mit ihrem Misch-Konzept, der durch die Trittbretter knapp bemessenen Schräglagenfreiheit und der auf Dauer unbequemen Sitzposition wie die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat.

Honda VFR 1200 F DCT

Auf die neue VFR haben dagegen viele Fans gewartet. Nicht zuletzt wegen des exklusiven Doppelkupplungsgetriebes des 1200er-V4-Sporttourers. Honda macht mit der "DCT" eine Technik im Motorradbereich salonfähig, die Audi, Porsche und VW in ihren Top-Modellen verbauen ("DSG"). Und das ausgeklügelte Antriebskonzept funktioniert prächtig. Faszinierend, dieses ruckfreie Schalten ohne spürbare Zugkraftunterbrechung. Auf Tour durchaus komfortabel, nicht schalten zu müssen, dem Automaten die Arbeit zu überlassen. Zwei Modi stehen zur Wahl, der gemächliche "D"- wie-Dauer-Modus und der sportlichere, mit höheren Drehzahlen und niedrigeren Gängen operierende S-Modus. Charakterwechsel auf Knopfdruck. Doktor Jekyll und Mister Hyde.

Die unkonventionelle Betätigung von Schaltgetriebe und Doppelkupplung hilft über den tiefen Krater in der Drehmomentkurve bei 3000/min hinweg. Denn volles Spannen des Hahns lässt die "Automatik" flugs ein oder zwei Gänge zurückschalten. Vollgas macht also automatisch aus dem Durchzug in höheren Gängen waschechte Beschleunigungswerte. Das geht besser ab, als manuell geschaltet: Kinderleicht, per Tiptronic, kann man der VFR auch seine favorisierte Gangwahl aufzwingen. Machen Laune, diese Fingerübungen. Diese sanften, schnellen Übergänge, einfach toll. Allerdings beschleunigt die konventionelle Basis-VFR stets rasanter als die 1200er-Schwester mit Doppelkupplung.

Zudem ist generell ein wenig Spiel im Antriebsstrang spürbar. Und tief im Drehzahlkeller mit wenig Last leichtes Konstantfahrruckeln. Außerdem kann sich die Steuerelektronik bei konstant niedrigen Tempi mitunter nicht recht zwischen zwei Gängen entscheiden, schaltet unentschlossen hin und her. Trotzdem, wenn VFR, dann die DCT-Version!

Aprilia NA 850 Mana GT

Einen Motor aus einem Großroller hat die Aprilia NA 850 Mana GT geerbt, samt Variomatik und Fliehkraftkupplung sowie pfiffiger Details (Helmfach). Dies erklärt gleichermaßen blechernen Sound wie maximale Benutzerfreundlichkeit. Nicht aber die enorme Bandbreite bei der Bedienung: Die Mana fährt vollautomatisch und in stufenloser Übersetzung in drei verschiedenen Fahrmodi, lässt sich aber auch per Hand oder Fuß in sieben festgelegten Stufen bewegen, ohne jemals kuppeln zu müssen. Sanfter Druck genügt. Kein konventionelles Getriebe zu haben, heißt auch, dass man im Stand keinen Gang einlegen kann. Daher haben Mana und DN-01 eine mechanisch aufs Hinterrad wirkende Feststellbremse. Das gilt auch für die Honda VFR, weil das DCT beim Ausschalten des Motors stets den Leerlauf einlegt. Bei der 1200er liegt der Knopf zur Entriegelung der "Parkbremse" versteckt.

Yamaha FJR 1300 AS

Die Yamaha FJR 1300 AS setzt auf elektrohydraulische Betätigung von ansonsten konventioneller Kupplung und Zahnradgetriebe. Ohne Zündstrom kann man den beim Abstellen eingelegten Gang nicht wechseln oder zum Rangieren Auskuppeln. Einerseits eine gute Ergänzung zur Wegfahrsperre, andererseits brauchts immer den Zündschlüssel, will man die FJR auch nur einen einzigen Meter weit schieben.

So sanft die AS auch kuppelt und runterschaltet: Beim gefühlvollen Anfahren und Wenden ist die 1200 Euro teure, fünf Kilogramm schwere Technik eher hinderlich. Achtung beim Umsteigen von einem Motorrad mit manuellem, also per Hand betätigtem Schaltsystem (Tiptronic) auf ein anderes Fabrikat: Je nach Hersteller sitzen die Tasten fürs Hochschalten mal vorn, mal hinten am Lenker. Das ist beim Schalten per Fuß nicht nur über Jahrzehnte gewohnt, sondern auch logischer: hoch und runter.

BMW K 1300 S

Vollkommen traditionell trägt die BMW K 1300 S Sechsganggetriebe und konventionelle Ölbadkupplung. Ihr Schaltassistent erlaubt keinen automatischen Gangwechsel. Sondern lediglich leichteres und schnelleres Hochschalten ohne Griff zum (vorhandenen) Kupplungshebel. Während man an der FJR beim Hochschalten stets den Gasgriff schließen muss, tut das die 1300er-BMW klaglos sogar unter Volllast. Bei Rennfahrern hochwillkommen, ist das System letztlich auch im Alltag von Vorteil. Wenn es bloß auch beim Runterschalten ohne Kupplung funktionieren würde...

Wer weiß, vielleicht vermissen wir eines Tages Schalten und Walten (Kuppeln) wirklich nicht mehr. Vermutlich dann, wenn die "Automatik" besser, schneller funktioniert. Ganz so, wie bei modernen Sportwagen.

Fazit: Ja, Schalthilfen und ausgeklügelte Automatik-Konzepte können auch bei Motorrädern Sinn machen. Dies gilt besonders für die VFR mit Doppelkupplungsgetriebe. Ebenfalls überzeugen die bequeme, komfortorientierte Mana GT mit ihrer Rollertechnik und die BMW mit dem sportiv-schnellen Schaltassistenten. Weil sie viele Schaltoptionen ermöglichen und/oder Gangwechsel sehr erleichtern.

Doppelkupplungs-Getriebe

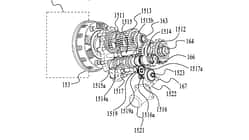

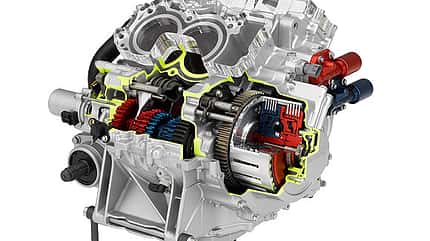

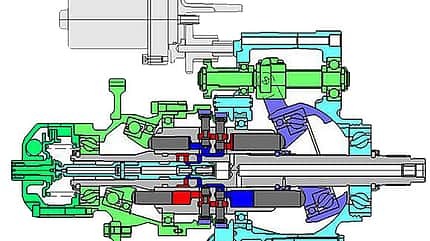

Dieser V4 steckt voller Kniffe. Die Getriebe-Eingangswelle ist geteilt in eine innere und eine äußere. Beide haben je eine eine eigene Mehrscheiben-Nasskupplung (Double Clutch Transmission, DCT). Eine Kupplung stellt den Kraftschluss für die Zahnräder der ungeraden Gänge 1, 3 und 5 her, die andere denjenigen der geraden Gänge 2, 4 und 6. Betätigt werden die Kupplungen über das Steuergerät elektrohydraulisch. Permanent ist eines der beiden Zahnradtrios im Eingriff, das andere läuft mit getrennter Kupplung ohne Last. Beim Starten befindet sich der V4 stets im Leerlauf.

Per Wippschalter am rechten Lenkerende und Stellmotor links am Getriebe legt man den ersten Gang ein. Gibt man Gas, setzt sich die VFR sanft und weich im alltagsorientierten D-Modus in Bewegung. Er ist auf frühes Hochschalten geeicht. Funktioniert sensationell sanft und ist ohne Blick auf die Ganganzeige im Cockpit kaum zu spüren. Selbst beim Hochschalten in voller Beschleunigung tritt keine nennenswerte Zugkraftunterbrechung auf. Die Steuerelektronik bringt vor jedem Gangwechsel den nächsten Gang in Position. Dann arbeiten beide Kupplungen gegensätzlich: Die eine stellt den Kraftschluss fürs nächste Gangradpaar her, die andere löst ihn fürs vorhergehende auf.

Beide Automatik-Modi bieten eine Kickdown-Funktion. Sie schaltet beim Vollgasgeben selbsttätig ein oder zwei Gänge herunter. Der sportliche S-Modus schaltet generell später hoch, hält das Drehzahlniveau höher. Per Wahltaste MT/AT, ebenfalls an der rechten Lenkerarmatur, gelangt man in den Manuell-Modus. Vor allem das Runterschalten verläuft mit Tiptronic (Wippschalter links am Lenker) butterweich. Lässt man das Tempo in einem höheren Gang zu weit abfallen, etwa beim Heranrollen an rote Ampeln, greift die Elektronik ein und schaltet selbsttätig herunter. Allerdings tut sie das subjektiv nicht ganz so ruckfrei wie der linke Daumen. "Automatisch" wirken die Übergänge minimal härter, die Schaltschläge sind deutlicher. Egal ob manuell oder automatisch, jedes Zurückschalten dauert 0,5 Sekunden. Manuell mehrere Gänge auf einmal zurückzuschalten geht nicht. Doch wenn es erforderlich ist, gibt die Bordelektronik via elektronisch gesteuerter Drosselklappen bei jedem Runterschalten Zwischengas.

Aufgefallen:

Positiv

- Leistung setzt weich und supersanft ein

- Schaltkomfort vorbildlich

- Schaltoptionen automatisch oder manuell, ganz nach Wunsch

- Aufpreis 1300 Euro auf Standard-Version sind durchaus fair

Negativ

- Gewicht heftige 278 Kilogramm

- Verbrauch kaum je unter sechs Liter auf 100 Kilometer

- Beschleunigung schlechter als Basis-VFR

Kupplung/Getriebe hydraulisch betätigt

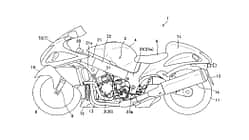

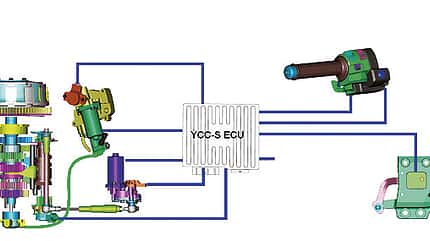

Die Yamaha FJR 1300 AS hat ein herkömmliches Schaltgetriebe in Verbindung mit einer elektronisch gesteuerten Kupplung. Sie trägt wie die Aprilia einen Schalthebel und Tipptaster am linken Lenkerende für manuelles Schalten. Automatik-Funktionen jedoch fehlen ihr, jeder Gangwechsel geht nur vom Fahrer aus. Per lässigem Fingerschnippen oder sanftem Druck am Fuß. Kernstück von Yamahas elektronisch gesteuertem Schalten YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shifting) sind zwei Stellmotoren: Einer baut den hydraulischen Druck für das Ein- wie Ausrücken der ansonsten unveränderten Kupplung auf, der zweite aktiviert das Getriebe. Der Pilot gibt Gas und wählt den Gang. Bei jedem Schaltvorgang verrechnet der Bordrechner Tempo, Motordrehzahl, eingelegten Gang, Drosselklappenstellung und Motortemperatur. Er erlaubt kein Runterschalten, das zum Überdrehen führen würde. Zum Anfahren genügt simples Gasgeben. Schwierig sind Wendemanöver, vor allem am Berg, weil die Kupplung ein wenig ruckelnd erst bei rund 1800 Touren einrückt - das kann zu viel Drehzahl und somit Geschwindigkeit für den Moment sein. Beim Anhalten rückt die Kupplung automatisch aus, dabei verbleibt das Getriebe im zuletzt gewählten Gang. Doch auch im Stand kann man bis in den Leerlauf runter.

Aufgefallen:

Positiv

- Schaltarbeit während der Fahrt Hand- und Fußschaltung frei kombinierbar

- Einkuppeln im Fahrbetrieb recht sanft

Negativ

- Dosierung: Anfahren und Wenden durch elektro-hydraulische Kupplung erschwert

- Schaltkomfort: kein rein automatisches Fahren möglich

- Fahrleistungen schlechter als Standard-FJR

- Gewicht: 297 Kilogramm schwer

Hydrostatische Kraftübertragung

Menschenfreundlich nennt Honda diese Antriebstechnik: "Human Friendly Transmission" (HFT). Bedienfreundlich ist sie auf jeden Fall. Nach Deaktivieren des Leerlaufs per Wippschalter wählt der Fahrer zunächst zwischen Vollautomatik und manueller Tippschaltung von sechs Gangstufen. Eine Fliehkraftkupplung dosiert beim Anfahren das Drehmoment. Dieses treibt einen Hydraulikmotor auf der Primär- oder Eingangsseite an. Daraufhin stellen zwei Taumelscheiben, eine fest angewinkelte und eine im Winkel variable - beide taumeln nicht, sondern scheinen es nur wegen ihrer winkligen Anordnung zur Drehachse zu tun - hydraulischen Widerstand und damit die Drehzahl zwischen Gebermotor und der Ausgangswelle ein. Letztlich treibt die in Drehbewegung versetzte zweite Taumelscheibe die fest verbundene Sekundärwelle an. Der Winkel der zweiten Taumelscheibe bestimmt das Übersetzungsverhältnis. Er wird, passend zu Beschleunigung oder manueller Gangwahl, elektronisch eingestellt: je schneller, desto größer der Winkel. In der letzten Übersetzungsstufe steht die Scheibe senkrecht zur Sekundärwelle, ohne zu taumeln. In dieser Stellung wird sie mechanisch fixiert, um den Temperaturhaushalt zu entlasten. Von der komplexen, exklusiven Antriebstechnik der DN-01 merkt der Fahrer absolut nichts, genießt ruckfreies Anfahren und sanfte Kraftübertragung.

Aufgefallen:

Positiv:

- Schaltkomfort: sehr weiche Übergänge

- Schaltoption sechs manuell wählbare Stufen

- Bedienung anfängergeeignet

- Bauart: Fahrzeugkonzept und Technik einzigartig

Negativ

- Leistung mau, max. 50 PS am Hinterrad

- Fahrleistungen: Beschleunigung in Automatik-Modi ziemlich mäßig

- Gewicht: satte 271 Kilogramm schwer

- Antriebstechnik kompliziert

- Preis: immense 13040 Euro teuer

Schaltassistent

Der Schaltassistent erlaubt kein automatisches Fahren, aber immerhin das Hochschalten ohne zu kuppeln und damit unter reduzierter Zugkraftunterbrechung. Ein Druck am Schalthebel betätigt einen federbelasteten, magnetfeldabhängigen Hallsensor als Drucksensor am Schaltgestänge. Er informiert das Motormanagement über den anstehenden Wechsel in den nächsten Gang. Die Motorsteuerung unterbricht daraufhin während des Schaltvorgangs für weniger als eine Zehntelsekunde die Zündung. Dies reduziert den Zug an den Schaltklauen und lässt die Schaltklauen des nächsten Gangradpaares sanft ineinander greifen. Vorgelagertes Gemisch sorgt im neuen Gang augenblicklich für optimalen Zugkraftanschluss. Also: Einfach Gas stehen lassen, linken Fuß hoch bewegen, fertig. Die Gänge greifen geschmeidig, leicht und schnell ineinander. Letztlich erspart dies wertvolle Konzentrationsarbeit. Und Rennfahrern beim Beschleunigen im Eifer des Gefechts das eine oder andere Zehntelsekündchen - die Technik stammt ja aus dem Rennsport. Rudy Tellert (www.tellert.de) hat den Schaltassistenten bereits 1977 erfunden und seither kontinuierlich weiter entwickelt. BMW hat ihn bei der HP2 Sport erstmals in den Serien-Motorradbau gebracht. Bis heute hat kein anderer Motorradhersteller dieses Feature ab Werk im Angebot. Der Schaltassistent kostet bei der K 1300 S in Verbindung mit der Sportfußrastenanlage moderate 360 Euro Aufpreis. Er ist eine echte Empfehlung.

Aufgefallen:

Positiv

- Fahrleistungen: beschleunigt rasant, mit Schaltassistent u. U. noch flotter

- Bedienung: kaum Umgewöhnung nötig, Schalten bei Volllast möglich

- Preis: kostet ab Werk nur 360 Euro

Negativ

- Vielseitigkeit: Schaltassistent funk- tioniert nur beim Hochschalten

- Arbeitserleichterung: kein wirklich automatisches Fahren möglich

- Bauart: nach wie vor Kupplungs- und Schalthebel an Bord

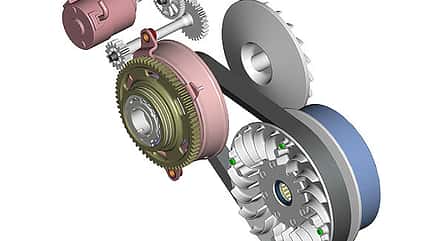

Variomatik

Die Aprilia Mana GT ist äußerlich ein ganz normales Motorrad mit 850er-V2 im Gitterrohrrahmen. Nur ganz ohne Kupplungshebel. Wie Motorroller nutzt sie ein elektronisch gesteuertes, stufenloses Riemengetriebe mit variablem Triebdurchmesser und Fliehkraftkupplung zum Anfahren. Im Motorgehäuse läuft ein Keilriemen auf konischen Laufflächen. Den Abstand der beiden Hälften der Primär-Riemenscheibe kontrolliert ein elektronisch gesteuerter Stellmotor. Da die Riemenlänge und der Abstand von der Primär- zur Sekundärwelle vorgegeben sind, stellt sich der Abstand beider Hälften des Sekundärrades automatisch ein. Auf diese Weise wird die Übersetzung stufenlos geändert.

Und die fixierten Gangstufen für Hand- und Fußschaltung? In den sieben einzulegenden "Gängen" (korrekt: Übersetzungsstufen) stellt ein Stellmotor definierte Abstände der Primärscheibenhälften ein. Beim Anfahren treibt der Motor per Fliehkraftkupplung Wälzkörper auf Rampen hinauf. Die drücken dabei die Kupplung gegen die Kupplungsfedern zu, schon dreht sich die Eingangswelle. Trotz Rollertechnik hat die Mana GT keine Triebsatzschwinge. Eine ganz gewöhnliche Sekundärkette übernimmt den Endantrieb. Ein wartungsarmer Zahnriemen wäre das i-Tüpfelchen. Ansonsten hat sie was, diese neue Bequemlichkeit. Einfach Gas geben, den Rest regelt die Automatik. Drei Automatik-Modi gibt es, der standardmäßige Touren-Modus passt fast immer bestens. Im Regen-Modus sinkt die Leistung. In der Sportstufe fallen Drehzahlniveau und Vibrationen größer aus. Weil die Variomatik die Drehzahl immer auf mittlerem Niveau hält, geht es sehr zügig voran. Weniger als drei Sekunden braucht die 234 Kilogramm schwere Mana GT von Tempo 60 auf 100 beim einfachen Gasgeben. Damit ledert sie selbst Big Bikes ab - sofern deren Fahrer ohne Schalten im hohen Gang verharren. Und dies, obwohl am Hinterrad nur 57 von 76 PS Nennleistung ankommen - die Variomatik bedingt viel Verlustleistung. Und wenig Motorbremsmoment. Daher kann man auch im Automatik-Modus jederzeit selber in eine niedrigere Übersetzungsstufe wechseln.

Aufgefallen:

Positiv

- Schaltkomfort: sehr weiche Übergänge

- Schaltoption: sieben per Hand oder Fuß wählbare, fest fixierte Stufen

- Bedienung für Anfänger geeignet, wie bei Rollern

- Fahrleistungen „Durchzug“ wegen Variomatik hervorragend

Negativ

- Drehzahlmesser leider nicht vorhanden

- Endantrieb: pflegeintensive Kette

- Listenpreis gut 10500 Euro

- Sound klingt ziemlich rollerartig

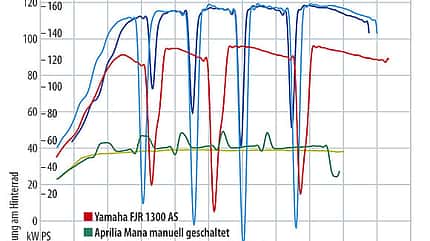

Leistungsdiagramm

BMW und Yamaha zeigen beim Beschleunigen und Schalten, welche Zugkraftunterbrechung am Hinterrad jeder einzelne Schaltvorgang bewirkt. Drastisch rutscht die Leistung zunächst in den Keller, steigt im neuen Gang ebenso rapide wieder an. Im Extremfall sinkt die Leistung unter null: Für einen kurzen Moment wird das Hinterrad nicht länger angetrieben, so dass der Rollwiderstand schließlich den Vortrieb übersteigt.

Automatisch gekuppelt, benötigt die FJR 1300 AS (rote Kurve) 0,5 bis 0,6 Sekunden für jeden einzelnen Schaltvorgang. Die K 1300 S macht es, sogar bewusst "weich" hoch geschaltet (hellblau), einen Tick schneller. Allerdings sinkt bei ihr die Leistung am Hinterrad noch weiter ein. Mit Schaltassistent (dunkelblau) geht das Hochschalten flotter und mit weniger Zugkraftunterbrechung. Bequem auf Tour, schneller auf der Rennstrecke: Unter Idealbedingungen beschleunigt ein extrem geübter Fahrerdie K 1300 S konventionell geschaltet in 8,2 Sekunden von Null auf 200; mit Schaltassistenten sind es rasante 7,9 Sekunden.

Die Aprilia Mana GT schickt im Automatik-Modus (hellgrün) konstant und völlig lastwechselfrei rund 54 PS ans Hinterrad, sie variiert allein die Drehzahl. Manuell geschaltet (dunkelgrün) dreht sie höher, was die Leistungsspitzen nach oben erklärt.Die Honda VFR 1200 F DCT lässt sich auf dem Prüfstand leider nicht messen: Die Elektronik lässt bei stehendem Vorderrad kein Schalten zu, weder im Automatik- noch im Schaltmodus.

Preisvergleich der Automatik-Motorräder

In puncto Technik, Zielpublikum, Sportlichkeit, und Aussehen unterscheiden sich die Hondas, die Aprilia, die Yamaha und die BMW wie Tag und Nacht. Herrscht Interesse an irgendeinem davon, so ist ein Blick in die Gebraucht-Motorradbörse zu empfehlen. Die 5 Bikes mit Schalthilfeautomatik im direkten Preisvergleich hier: Gebrauchte Motorräder mit Schalthilfeautomatik in Deutschland