Elektromotorräder am Markt

Allein das Konzept Elektro-Harley ist eine Sensation. Dass die LiveWire nicht schwerer ist als die Konkurrenz, setzt dem Ganzen die Krone auf." Tester Fabian Dresler zollt dem Milwaukee-E-Motorrad vollen Respekt (siehe Heft 13/2020). Die LiveWire sei Harley-Davidsons Vorstoß in die Mobilität der Zukunft – sportlicher denn je und elektrisch angetrieben. Also genau das Gegenteil von dem, was man von der US-Traditionsmarke erwartet hätte. Doch ganz so überraschend kam der Strom-, ääh, Paukenschlag aus Milwaukee indes nicht. Bereits im Sommer 2014 überraschte Harley Fachwelt wie Fans gleichermaßen mit einem E-Prototyp. 40 Exemplare standen in den USA und später in Europa für Probefahrt-Aktionen bereit, um den Reaktionen auf eine Harley mit Elektroantrieb nachzuspüren. Und die Ankündigung aus dem Jahr 2018, fortan 25 bis 50 Millionen US-Dollar pro Jahr in die Entwicklung von Elektromotorrad-Technologie zu investieren, zeigte, wie ernst es Harley-Davidson damit ist, die Karten im E-Bike-Geschäft neu zu mischen.

Auf diesem Marktplatz hat es schon viel Geschrei um nichts gegeben, und man hat auch einiges kommen und gehen sehen. So wurde vor sechs Jahren mit großem Tamtam der Neustart der Marke Bultaco dank eines Elektromotorrads namens Rapitán angekündigt. Das E-Motorrad aus Barcelona lässt bis heute ebenso auf sich warten wie das damals verheißene Modell Sora des kanadischen Herstellers Lito Green Motion. Die noch vor ein paar Jahren vielversprechende E-Marke Brammo wurde zunächst vom US-Konzern Polaris geschluckt und dann eingestellt. Um den futuristischen Elektrocruiser Johammer J1 ist es ebenfalls ziemlich still geworden. BMW hat zudem Ende 2020 die Produktion des Elektrorollers C Evolution auslaufen lassen. In seiner sechsjährigen Produktionszeit wurden gerade mal 8.000 Exemplare zum Preis von 15.000 Euro in ganz Europa verkauft. Der Nachfolger namens CE 04 soll im Lauf des Jahres 2021 in Serie gehen.

Ungeachtet der Tatsache, dass Elektromotorräder bislang kaum nennenswerte Absatzzahlen erzielen, keimt langsam, aber sicher deren Akzeptanz auch bei den aufrechtesten Verbrenner-Fetischisten. Wer einmal einen Elektroflitzer ausprobiert hat, ist davon elektrisiert. So waren alle Teilnehmer des Leser-Testride Zero SR/S und SR/F beeindruckt und begeistert von der neuen Antriebstechnik. Darüber hinaus wächst die Fangemeinde der Elektrobike-Enthusiasten, wie etwa der Electric Night Ride in Stuttgart vor eineinhalb Jahren oder der im Herbst gestartete Electric Ride Schönau unter Beweis stellten. Also bald schöne neue Elektrowelt, wem sie denn gefällt? Wohl kaum, denn bis dahin sind noch einige dicke Bretter zu bohren.

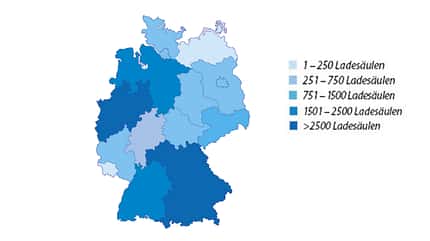

Ladesäulen in Deutschland

15.607 öffentliche Ladesäulen mit zum Teil mehreren Ladepunkten gab es im Herbst 2020 in Deutschland – Tendenz steigend. Hinzu kommt eine Vielzahl von Ladesäulen etwa bei Einkaufszentren oder Möbelketten. Der Großteil aller Ladepunkte hat den sogenannten Typ-2-Stecker. Er überträgt Wechselstrom, der für das Laden der Antriebsbatterie vom Fahrzeug in Gleichstrom umgewandelt werden muss. Beim Combined Charging System (CCS) fließt direkt Gleichstrom: Es können deutlich höhere Kilowattzahlen pro Stunde eingespeist werden, was das Laden enorm beschleunigt. CCS-Ladesäulen sind aber momentan leider noch äußerst rar und schwer zu finden.

Stand der Batterietechnik

Alle aktuellen Elektrofahrzeuge beziehen ihre Energie aus Lithium-Ionen-Batterien, von denen es wiederum mehrere Varianten gibt: Diese unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung mit verschiedenen Alterungseigenschaften, Kapazitäten, ihrer Eignung für Hochleistungs-Schnellladung und unterschiedlicher Energie und Leistungsdichte. Im Lithium-Ionen-Akku steckt noch sehr viel Potenzial. Nach Einschätzung von Experten sind Reichweitensteigerungen von 40 bis 80 Prozent denkbar. Dies vor dem Hintergrund, dass die Lithium-Ionen-Technik nach Auffassung von Fachleuten gerade einmal zu zehn Prozent erforscht ist. In Deutschland wurde und wird viel Geld in die Forschung gesteckt – von der Einrichtung von Lehrstühlen bis zur Gründung von Kompetenzzentren. Dennoch haben die führenden Batterieländer China, Japan und Korea immer noch einen Vorsprung in der Serienfertigung von Zellen. Dazu muss man allerdings wissen, dass zum Beispiel in China der Staat bis zu 70 Prozent der Kosten beim Aufbau einer Batterieproduktion übernimmt. Auch deshalb konnten chinesische Hersteller wie CATL innerhalb einiger Jahre zum größten Zellproduzenten der Welt aufsteigen. Die Batteriewelt hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Der Konkurrenzdruck ist immens. Es geht um erhebliche Kostenreduzierung, deutliche Steigerung der Energiedichte und umweltschonendere Zellproduktion. Und: Die Batterien müssen prinzipiell noch günstiger werden für den Massenmarkt.

Autokäufer werden belohnt, Biker gehen fast leer aus

Beim Elektro-Gipfel im Mai 2010 hatten Politik und Wirtschaft zur Aufholjagd in Sachen Elektromobilität geblasen. Erklärtes Ziel damals: Bis 2020 sollen sich eine Million Elektrofahrzeuge im deutschen Bestand befinden. Ob damit nur vierrädrige oder auch zweirädrige E-Mobile gemeint waren, ist bis heute nicht geklärt. Um die Anschaffung eines Autos mit Elektroantrieb schmackhafter zu machen, wird seitdem ein wahres Füllhorn mit Schmankerln über Käufern ausgeschüttet: zehn Jahre Kfz-Steuerbefreiung und bis Ende 2025 Kaufprämien, vornehm Umweltbonus genannt, bei denen 7.500 bis 9.000 Euro winken. Und wer das E-Auto als Dienstwagen nutzt, muss nur ein Viertel des üblichen Steuersatzes berappen. Renault Zoe, VW e-Golf und Tesla Model 3 kommen besonders gut an, wie die jeweils fünfstelligen Zulassungszahlen belegen. Eine Kaufprämie für Elektromotorräder gibt es in Deutschland nicht. Und das bisschen Steuerbefreiung macht den Kohl auch nicht fett.

10 Jahre E-Motorrad-Entwicklung

Redakteur Ralf Schneider zu zehn Jahre Entwicklung der Elektromotorräder: Es reicht noch nicht … Um 2010 war der Strom der Stromer, die MOTORRAD fahren konnte, ein dünnes Rinnsal; sie kamen 40 bis 70 Kilometer weit. Auch heute ist das Angebot an E-Motorrädern bestenfalls mit einem Bach zu vergleichen. Die Technik hat Fortschritte gemacht, doch bei Reichweite und Ladeinfrastruktur geht es nur langsam voran, meint Ralf Schneider. 166 Kilometer – das ist die längste Strecke, die MOTORRAD-Tester beim Fahren auf der Landstraße mit einem Elektromotorrad geschafft haben (MOTORRAD 2/2020). Die Maschine war eine Energica Eva Ribelle mit einer Akkukapazität von nominell 21,5 kWh, von denen 18,9 kWh nutzbar waren. Auf 100 Kilometer Fahrstrecke hat die Ribelle 11,4 kWh verbraucht. Das ist etwas mehr als die Harley-Davidson LiveWire, die im Road-Modus auf der Landstraße mit 9,6 kWh auskommt. Für die Zero SR/F wurde der Verbrauch nicht ermittelt, doch weil sie mit 14,4 kWh Nominal- und 12,6 kWh Effektivkapazität im Eco-Modus 138 Kilometer schafft, dürfte auch sie effizienter mit dem Strom umgehen als die wegen ihres großen Akkus 274 Kilogramm schwere Ribelle.

So weit die Messwerte aktueller Elektromotorräder. Damit ein Motorradfahrer, der noch keines ausprobiert hat, diese Werte besser einordnen kann, sei er hiermit gebeten, sich eine Landstraßentour im Streben nach minimalem Verbrauch vorzustellen. Was nicht nur bedeutet, dass er sich akkurat an die Tempolimits hält, sondern sich der jeweils erlaubten Höchstgeschwindigkeit auch höchst behutsam annähert. Also nicht aus der engen Kehre heraus freudig Vollstrom gibt, sondern mit moderater Beschleunigung an Fahrt zulegt. Und möglichst wenig bremst. Wenn es denn sein muss und das Motorrad entsprechend ausgerüstet ist, am besten mit höchster Rekuperationsstufe. Nur mit einer solchen Fahrweise sind die genannten Reichweiten zu schaffen.

Im Stadtverkehr kommen alle drei Modelle, derzeit die Speerspitze zweirädriger Elektromobilität, über 200 Kilometer weit, die LiveWire sogar 242, die Zero 228 Kilometer. Doch höchstwahrscheinlich werden Elektromotorräder dieses Kalibers, die zwischen 23.730 und 33.477 Euro kosten, selten als reine Stadtfahrzeuge angeschafft. Eher relevant sind also die Landstraßen-Reichweiten und -Verbrauchswerte. Bei gelegentlicher lustvoller Nutzung des Beschleunigungsvermögens kommen Zero, Energica und Harley dort nur zwischen 110 und etwa 130 Kilometer weit. Da wird die sonntägliche Ausfahrt entweder sehr kurz oder wegen des Nachladens zeitintensiv, weil CCS-Schnellladesäulen noch selten sind. Nur an solchen Express-Stromtankstellen ließe sich eine Ribelle im Verlauf einer halbstündigen Kaffeepause wieder zu 80 Prozent aufladen.

Im alltäglichen Betrieb kommen also nicht allein der Akkukapazität und der Disziplin des Fahrers große Bedeutung zu, sondern auch dem elektronischen Management der zur Verfügung stehenden Ressourcen. So erlaubt die Ribelle bei etwa 20 Prozent Restladung vernünftigerweise nur noch Schleichfahrt, während die LiveWire Volllast bis zum Stillstand zulässt und überdies die Kalkulation der Restreichweite mit dem Abakus vorzunehmen scheint. Denn obwohl der Tester beim Ermitteln des Maximalverbrauchs schon etliche Kilometer mit Vollstrom gefahren war, blieb er mit der angeblichen Restreichweite von 40 Kilometern nach 18 Kilometern stehen.

Einigen Entwicklungsbedarf haben die Elektromotorräder auch noch bei der Abstimmung der Fahrwerke trotz deutlich erkennbarer Fortschritte. Dies bezieht sich nicht nur auf Federung und Dämpfung. Cheftester Karsten Schwers drückt es so aus: "Die etablierten Motorradhersteller optimieren ihre Fahrwerke im Bereich von einigen Millimetern mehr oder weniger Nachlauf oder Radstand, rücken Motoren etwas weiter nach hinten und oben, während es bei den Stromern immer noch hauptsächlich darum geht, all das in einem Motorrad unterzubringen, was ein Elektroantrieb braucht."

Dafür kann man Verständnis haben, darüber kann man bei einem E-Motorrad hinwegsehen, das hauptsächlich als "commuting-bike" in Radien von maximal 60 Kilometern eingesetzt wird, weil es nach dem Stand der Technik kaum anders eingesetzt werden kann. Geht es um längere Strecken, liest sich das Fazit der Tester ähnlich wie beim ersten echten Test einer Zero SR aus dem Jahr 2014: Elektromotorräder machen Fortschritte, haben aber noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie lange Strecken schaffen. Diese SR schaffte übrigens bereits 2014 mit 11,4-kWh-Akku bereits 156 Landstraßenkilometer im Eco-Modus. Und solange die ungünstige Relation von Kapazität und Gewicht nicht verbessert werden kann, sprich: die Energiedichte der Akkus nicht beträchtlich zunimmt, wird sich an dieser Größenordnung auch nichts ändern.

Dr. Falko Schappacher vom Batterieforschungszentrums MEET im Interview

Deutschland hat die Wichtigkeit von Energiespeicher-technologien für die Verkehrs- und Energiewende rechtzeitig erkannt und seit Mitte der 2000er-Jahre die Forschung und Entwicklung von Energiespeichersystemen, wie der Lithium-Ionen-Batterie, gezielt gefördert. Dies hat dazu geführt, dass Deutschland im weltweiten Vergleich bei der Forschung mittlerweile einen der vorderen Plätze einnimmt. Kooperationen ausländischer Hersteller wie CATL aus China oder Northvolt aus Schweden mit VW oder Tesla zeigen mit ihren Investitionen und dem Aufbau von Produktionsstandorten in Deutschland jedoch, dass es bereits möglich ist, Batteriezellen hierzulande kostendeckend zu produzieren.

Das dürften die hohen Investitionskosten, die relativ langen Amortisierungsphasen und die hohen Ansprüche an die Wandlungsfähigkeit sein. Neue Entwicklungen und Anforderungen etwa in der Zellchemie müssen zügig in die Großserie übernommen werden können. Zudem haben die Hersteller aus Asien langjährige Erfahrungen in der Großserienproduktion sowie etablierte und auf Kosteneffizienz getrimmte Produktionsprozesse, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Die Batteriezelle ist ein Multikomponentensystem und die Herstellung ein hochkomplexer Prozess. Es gibt also viele Gebiete, auf denen kontinuierlich gearbeitet wird, um das System Batteriezelle voranzubringen. Im Vordergrund stehen dabei immer Sicherheit, Energiedichte und Leistung. Hohe Energiedichte erlaubt es, möglichst viel Reichweite pro Volumen Bauraum unterzubringen. Leistung ist vor allem für schnelles Laden wichtig und – auf das Motorrad bezogen – natürlich im Segment der Supersportler. Auch die Entwicklung von Feststoffbatterien ist eines der größten Ziele für die Zukunft. Diese Technologie ermöglicht größere Reichweiten als mit Lithium-Ionen-Batterien. Bis diese Vorteile jedoch in der Großserie zu tragfähigen Kosten nutzbar sind, haben die Entwickler noch einige Herausforderungen sowohl in der Zell- als auch in der Produktionstechnologie zu meistern. Dies stellt für den Produktionsstandort Deutschland eine große Chance dar.

Die Anforderungen an die Batteriezellen sind im Prinzip gleich. Für Tourer wird man eher eine Batterie bevorzugen, die auf Energiedichte und somit auf eine hohe Reichweite ausgelegt ist. Bei Supersportlern wird man dagegen mehr Wert auf hohe Leistungsabgabe legen. Diese Anforderungen und Konzepte gibt es im Automobilbereich ebenso. Bei Autos gibt es einen Trend zu immer größeren Kapazitäten pro einzelner Batteriezelle. Dies wird beim Motorrad aufgrund eines entsprechend großen Zellformats nur bedingt möglich sein. Zudem unterscheiden sich die Batteriesystemspannungen deutlich: Beim Pkw sind es zumeist 400 Volt, bei einigen Herstellern bis zu 800 Volt Systemspannung. Bei Motorrädern ist diese deutlich niedriger.

Vorstand der Elektrizitätswerke Schönau im Interview

Sebastian Sladek, Vorstand der Elektrizitätswerke Schönau. Die Genossenschaft Elektrizitätswerke Schönau (EWS) zählt neben der Naturstrom AG und Greenpeace Energy zu den wichtigsten unabhängigen Ökostromanbietern in Deutschland. Die EWS ist bundesweit tätig und liefert Strom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird.

In Sachen "zukunftsfähige Mobilität" sollten wir auf einen Mix setzen. Das heißt, neben Elektroantrieb auch auf Brennstoffzellen und Wasserstoff, der gerade im ÖPNV eine gute Rolle spielen kann. Beim Motorrad hat der Elektroantrieb jedoch den entscheidenden Vorteil, dass der Fahrer fast geräuschlos seinem Hobby frönen kann.

Wenn man Kohlestrom tankt, mag das so sein. Für den Klimaschutz ergibt eine Elektrifizierung des Mobilitätssektors aber ohnehin nur Sinn, wenn der hierfür benötigte Strom regenerativ erzeugt wird. Der Bau regenerativer Erzeugungsanlagen muss also deutlich forciert werden. Dann aber gilt "Kleinvieh macht auch Mist" – mal ganz abgesehen vom deutlich verringerten Fahrgeräusch.

Das heutige System ist diesbezüglich in der Tat noch wenig transparent. Grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass an nahezu jeder Säule grüner Ladestrom getankt wird, denn nur dann erhält man eine Förderung. Gleichwohl gibt es auch bei Ökostrom eine große Spanne an Qualität und Sinnhaftigkeit – es bleibt also nur, Zeit in Recherche über den jeweiligen Anbieter zu investieren. Übrigens gründen die EWS gemeinsam mit anderen Ökostromunternehmen gerade die Genossenschaft "Ladegrün" für den Ausbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur.

Wie bei der Versorgung von Haushaltskunden erfolgt auch die Belieferung von Ladesäulen auf Basis von Vertragsvereinbarungen. Voraussetzung ist die Einspeisung der nachgefragten Grünstrommengen ins europäische Verbundnetz, die dann über Handelsverträge der Ladesäule zugewiesen werden. Denn physikalisch kommt der Strom immer aus der nächstgelegenen Erzeugungsanlage, die leider eben immer noch auch ein Atom- oder Kohlekraftwerk sein kann. Eine physikalische Grünstrombetankung lässt sich zum Beispiel mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage und hauseigenem Ladepunkt darstellen. Der Elektrobiker würde damit auch noch Kraftwerksbetreiber.

Die Preisspanne an Ladesäulen von etwa 30 bis 70 Ct/kWh ist gewaltig, der Einkauf auch qualitativ hochwertigen Ökostroms fällt da allerdings nicht ins Gewicht. Wesentliche Treiber sind vielmehr Kosten für Hardware, IT-Prozesse und einen leistungsstarken Netzanschluss, wobei für die beiden Erstgenannten künftig sicher Skaleneffekte zu erwarten sind. Hinsichtlich der Netzanschlusskosten können E-Biker, aber auch jeder Haushaltskunde, nur von einer Reform der Steuern, Umlagen und Entgelte eine Besserung erwarten. Ein Exkurs in die Tiefen der Energiewirtschaft führt an dieser Stelle aber sicherlich zu weit.

Mehr als 15.500 km in 6 Monaten rein elektrisch

Ernst Näf (57) schildert die Erfahrungen mit seiner Zero SR/F Premium aus dem persönlichen Kilometer-Marathon vom Frühjahr bis zum Herbst 2020. Mit viel Vergnügen am Fahren, aber ohne CO2 und Lärm zu produzieren.

Vorgeschichte: Mein jüngerer Bruder Willi fährt seit Jahrzehnten Motorrad, aktuell eine BMW R 1200 RT. Er fragte gelegentlich, ob das nicht auch etwas für mich wäre. Obwohl es mich durchaus gereizt hätte, wollte ich vermeiden, nur zum Spaß die Umwelt zu belasten. Dennoch überlegte ich, ob es nicht eine grundsätzliche Lösung für das Problem gäbe. Im Internet sah ich dann, dass es tatsächlich ausgewachsene Elektromotorräder gibt. Aber oha, bei diesen Preisen schloss ich das Kapitel vorerst einmal. Einige Monate später lockte mich das Interesse an Elektrobikes doch wieder auf Netzrecherche.

Im November 2019 fuhr ich nach Mailand zur EICMA, um mir mein Wunschmotorrad, eine Zero SR/F, anzusehen und die Motorradwelt allgemein zu beschnuppern. Einen Monat danach fand ich bei einem Händler in Frauenfeld ein mit 17.300 Euro deutlich vergünstigtes Vorführmodell mit 3.700 Kilometern auf dem Tacho – und schlug zu. Ende März 2020 lieferte mir der Händler die Maschine kurz vor dem Corona-Lockdown von Frauenfeld nach Basel. Ich ging ein ziemliches Risiko ein: Denn ohne je selbst Motorrad gefahren zu sein, wusste ich ja nicht, ob ich Spaß daran haben würde. Neben den hohen Anschaffungskosten gab es ja darüber hinaus Ausgaben für die ganze Schutzausrüstung und einiges mehr.

Und natürlich musste ich das Motorradfahren erst lernen. So geht das in der Schweiz: Als Besitzer eines Auto-Führerausweises und älter als 25 Jahre ist lediglich ein Sehtest vorzuweisen, um damit einen Lernfahrausweis zu bekommen. Damit durfte ich die SR/F ohne weitere Auflagen direkt im Straßenverkehr fahren. Innerhalb von vier Monaten hat man aber zwölf Stunden Grundkurs zu absolvieren. Dank des Grundkurses verlängerte sich die Gültigkeit des Lernfahrausweises um ein weiteres Jahr. Während dieser Zeit hatte ich eine sogenannte Manöverprüfung (alleine) sowie eine Straßenprüfung mit einem Experten als Sozius zu absolvieren. Ende Mai 2020 schloss ich den zwölfstündigen Grundkurs ab, und am 4. August bestand ich die Straßenprüfung auf Anhieb. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich bereits ziemlich genau 10.000 Kilometer gefahren.

Was Ernst Näf dabei an Erfahrungen gesammelt hat? Lest selbst: Die Zero SR/F Premium hat einen nachträglich eingebauten Rapid Charger, welcher eine maximale Ladeleistung von 12 kW erlaubt; in der Praxis sind es etwa 11,6 kW. Die Antriebsbatterie leistet maximal 82 kW für eine bestimmte Zeit, die Dauerleistung beträgt 40 kW. Ich hätte auch eine schwächer motorisierte Maschine gekauft, wollte aber aus Sicherheitsgründen ABS, Kurven-ABS und Traktionskontrolle haben. So bin ich nun halt mit so viel Leistung ausgerüstet, was kein Nachteil ist. Im Normalfall fahre ich im Eco-Modus. Das reicht gut, das Drehmoment ist immer noch hervorragend. An Pässen, wenn ich eine lahme Ente vor mir habe, wechsle ich in den Street-Modus, um wirklich zackig überholen zu können.

Die etwas über 15.500 Kilometer, die ich seit Ende März 2020 gefahren bin, habe ich überwiegend in der Freizeit zurückgelegt. Zwischendurch fahre ich aber auch mit dem Töff – so nennen wir Schweizer gern ein Motorrad – von Basel nach Olten zur Arbeit. Dabei muss ich den Jura überqueren, zum Beispiel über den Hauensteinpass. Auf dem Rückweg mache ich gern tolle "Umwege" über das hügelige Baselbiet (Kanton Baselland). Bis ich den Führerschein Anfang August 2020 hatte, durfte ich nur in der Schweiz fahren. Inzwischen habe ich den Schwarzwald für mich entdeckt, wo ich schon um die 2.000 Kilometer gefahren bin. Mehrtägige Touren habe ich bislang noch nicht gefahren. Der längste Ausflug betrug 390 Kilometer und dauerte etwa zehn Stunden, natürlich mit Zwischenhalten. Etliche kleinere Pässe habe ich mehrfach absolviert, und der Klausenpass war der erste "richtige" Alpenpass. Aber ich habe ja erst begonnen.

Meiner Erfahrung nach entspricht die Reichweite bei einigermaßen warmen Temperaturen (so um die 22 Grad) ziemlich gut den Angaben des Herstellers. Höhere Geschwindigkeiten nagen an der Reichweite wegen des exponentiell wachsenden Luftwiderstands. Als kompletter Anfänger bin ich zu Beginn vorsichtig, sprich: eher langsam gefahren, was sich in der Reichweite zeigte. Auch über Land im hügeligen Baselbiet mit vielen schmalen Straßen bin ich hochgerechnet mehrfach auf 250 km Reichweite gekommen. Hochgerechnet, weil man ja im Normalfall wieder lädt, bevor die Batterie komplett leer ist.

Jetzt, mit zügigerem Fahren oder auf breiter ausgebauten Straßen – auch wenn sie wie im Schwarzwald kurvenreich sind –, ist die Reichweite etwas kleiner. Aber gerade im Schwarzwald gibt es ein sehr gut ausgebautes Ladenetz. Spürbar sind kältere Temperaturen so um die zehn Grad, welche an der Reichweite zehren. Da braucht es etwas Erfahrung, um das einschätzen zu können. Wenn man im Sommer an einem kühlen Morgen losfährt und die prognostizierte Reichweite anschaut, beobachtet man, dass sich diese mit zunehmender Lufterwärmung oder Sonneneinstrahlung auf die Batterie erhöht. Natürlich hätte ich gerne noch mehr Reichweite. Ich wusste aber beim Kauf meiner Zero, worauf ich mich einlasse.

Ich habe bewusst akzeptiert, dass das Laden geplant werden muss und etwas dauert. Ernsthafte Schwierigkeiten, eine Ladestation zu finden, hatte ich bisher noch nie. So musste ich zu Beginn vor einer Tour sorgfältig die Lage klären und war in meiner Spontaneität etwas eingeschränkt. Vor einigen Wochen habe ich es aber geschafft, die für mich wichtigen (mehrere Zehntausend) Lademöglichkeiten in mein Navi als POI einzuspeisen. Eine Ladesäule grundsätzlich zu finden ist das eine. Ob sie für den Nutzer aber zugänglich ist, ist dann die zweite Frage. Ich habe inzwischen fünf unterschiedliche Ladenetzwerk-Karten, um Ladesäulen freischalten zu können. Dank gegenseitigem Roaming bin ich aber in Deutschland und der Schweiz momentan gut abgedeckt.

Bei Nässe gab es keinerlei Probleme – auch nicht bei und nach einem länger andauernden heftigen Gewitterregen auf der Autobahn, wo ich zwischendurch auch 120 km/h fuhr, sodass die Gefahr des Eindringens von Wasser erhöht war. Dass keine Kühlprobleme auftraten, hängt wohl mit meiner Fahrweise zusammen, welche den Motor höchstens sehr kurzfristig echt fordert. Ambitionierte "Elektro-Rennfahrer" werden sich eher eine Energica kaufen, da sie ein aktives Kühlsystem hat, das mit länger andauernder Höchstleistung besser umgehen kann als die rein passive Luftkühlung einer Zero. Der Vorteil meiner Zero ist hingegen, dass weniger kaputtgehen kann und auch bei der Kühlung kein Serviceaufwand anfällt.

Ich habe mit zunehmendem Kilometerstand weder Veränderungen bei Ladekapazität und -dauer noch bei der Reichweite bemerkt. Eine verringerte Ladekapazität würde ich auch überhaupt nicht erwarten, da Zero eine fünfjährige Garantie mit unbegrenzten Kilometern respektive Ladezyklen gibt. Wenn ich zu Hause lade, kommt der Strom von den Industriellen Werken Basel (IWB), deren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Ich habe an meiner Zero SR/F neben der vorhandenen lauten Hupe zusätzlich eine Fahrradklingel installiert. Damit kann ich Fußgänger, vor allem aber Fahrradfahrer, die mich nicht hören, wenn ich von hinten komme, auf nicht allzu brüske Art und Weise auf mich aufmerksam machen.

Ein Teil der hohen Anschaffungskosten wird von den im Vergleich zu Benzin geringeren Stromkosten kompensiert und auch zum Teil durch geringere Servicekosten. Die SR/F hat nur die beiden Bremsflüssigkeiten, die es zu wechseln gilt, und einen ausgesprochen dauerhaften Elektromotor.

Mein Fazit: Das große Wagnis hat sich gelohnt! Mir macht das Motorradfahren enormen Spaß. Frühmorgens lautlos in meiner Wohnstraße losfahren, kein Wild aufschrecken oder die Bewohner ärgern, wenn ich durch den Schwarzwald cruise und bei Kurvenausfahrt so richtig Strom gebe. Dass mich Wasser- oder Sonnenenergie vorwärtskommen lässt, ermöglicht diesen Spaß überhaupt. Jedenfalls für mich. Ich will aber nichts gegen Fahrer konventioneller Motorräder gesagt haben und mache auch gern mit Vertretern der Verbrennergemeinde eine kleine Tour. No problem.