Beim Thema Enduro und Yamaha denken wohl die meisten zuerst an die legendäre XT 500, dann vielleicht an die nachfolgenden Reise-Schiffe namens Ténéré, vielleicht noch an so leistungsstarke Giftspritzen wie die DT 400 – aber nicht zuallererst an solch kleine, aber feine Achtelliter-Maschinchen wie die Yamaha AT-2, die uns anlässlich der Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum von Yamaha Deutschland für die Fotosession zur Verfügung stand. Eine Leihgabe von Yamaha Motor France übrigens, dieses neuwertige Schmuckstück. Dabei zeigt auch diese kleine, mit der AT-1 beginnende und über die AT-2 zur AT-3 führende Baureihe, wie viel Liebe im Detail, technische Raffinesse und stilsicheres Design Yamaha seinen Fahrzeugen auch bereits in den kleinen Klassen angedeihen ließ.

Seit die zunehmende Motorisierung bei immer noch schlechten Straßen in den 1950er-Jahren die Gattung der Scrambler entstehen ließ, hatte das Thema Offroad immer mehr Bedeutung erlangt, nicht nur bei sportlichen Wettbewerben. Yamahas erste echte und käufliche Scrambler-Version hieß YDS1 Scrambler und rollte 1959 an den Start. Markante Unterschiede zur Straßenversion, die als Basis diente: breiterer Lenker, kürzere Sitzbank, grobstollige, breitere Bereifung, hochgezogener Auspuff, Motorschutzblech, hochverlegtes Vorderrad-Schutzblech und diverse andere Kleinigkeiten.

Scrambler-Versionen boten zu wenig Bodenfreiheit

Das erste straßenzulassungsfähige Scrambler-Modell war die ab 1964 angebotene YDS3 C mit dem 250er-Zweitakt-Parallel-Twin. Kleinere Varianten folgten, aber auch größere mit 305, dann sogar mit 350 cm³ Hubraum. Doch konnten all diese Maschinen nur Kompromisse sein und erfüllten nicht die zunehmend laut werdenden Ansprüche der Kunden vor allem in den USA nach mehr Geländetauglichkeit, bei gleichzeitig erhaltener Straßentauglichkeit. Die Scrambler-Versionen boten allesamt zu wenig Bodenfreiheit, waren zu schwer und die Federelemente waren überfordert. Also machten die Yamaha-Ingenieure Nägel mit Köpfen, konstruierten ein neues Motorrad, eine Art Mittelweg zwischen Straßenmotorrad und Motocrosser. Als Antrieb sollte es einen starken Einzylinder-Zweitakter mit 250 cm³ erhalten, montiert in einen schlanken, markanten Doppelschleifenrahmen und gerüstet mit einem aufwendigen Fahrwerk, sprich, stabiler Telegabel und solider Stahlrohrschwinge: Die erste echte Enduro war geboren.

Der Erfolg blieb nicht aus, und so schien es nur logisch, eine kleinere Ausgabe nachzuschieben. Ende 1968 erschien die Yamaha AT-1 mit ihrem schlitzgesteuerten Einzylinder-Zweitaktmotor. Die identischen Daten für Bohrung und Hub von 56 x 50 mm belegen, dass es sich beim 125er-Motor um ein halbiertes Triebwerk des 250er-Zweizylinders aus dem Straßenmodell DS handelt. 11,5 PS leistete der von einem 24er-Mikuni-Vergaser gespeiste Single, ein Fünfganggetriebe übertrug die Kraft auf das Hinterrad mit seiner zurückhaltenden Dimension von 3.25 x 18 und trieb die 94 Kilogramm leichte Achtellitermaschine bis auf 105 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Die günstige Achtelliter-Alternative

Unverkennbar zeigt sich die Anlehnung an das 250er-Vorbild DT1 auch beim Fahrwerk – ein Doppelschleifen-Rohrrahmen sorgt hier wie dort für die notwendige Stabilität, das Vorderrad wird von einer Telegabel mit 145 Millimetern Federweg geführt, das Hinterrad von einer Stahlrohrschwinge mit zwei ölgedämpften Federbeinen (110 Millimeter Federweg). Schon im ersten Jahr wurde die Yamaha AT-1 übrigens auch als stärkere (18 PS – erzielt unter anderem durch höheres Verdichtungsverhältnis und modifizierten Vergaser) und leichtere (91 Kilogramm) Cross-Version AT-1 MX angeboten. Preislich schenkten sich die beiden nicht viel – 2200 beziehungsweise 2285 Mark (MX) wollte Yamaha dafür haben.

Von 1969 bis 1971 wurde die AT-1 gebaut, jedes Modelljahr lässt sich übrigens durch die Farbgebung klar zuordnen: So lackierte Yamaha das 1969er-Modell (AT-1) in Pearl White, das 1970er-Modell (AT-1B) in Competition Yellow und das 1973er-Modell (AT-1C) in Brilliant Red. Nicht nur äußerlich, sondern auch technisch änderte sich Entscheidendes zum Modelljahr 1972: Yamaha spendierte der nun Yamaha AT-2 genannten Enduro eine Membran-Einlasssteuerung (siehe Kasten Seite 27). Ab sofort leistete der Einzylinder 13 PS bei 7000/min, vor allem aber verbesserte die Neuerung den Drehmomentverlauf und steigerte dessen Höchstwert. Für Deutschland kappte man die Leistung jedoch und bot die AT-2, passend zur kleinsten Versicherungsklasse, mit gerade mal 10 PS an. Als Topspeed gab Yamaha nach wie vor 105 km/h an. Das Gewicht stieg zwar leicht auf 100 Kilogramm an, doch dafür sorgten leichte Änderungen am Chassis auch für eine von 225 auf 240 Millimeter gesteigerte Bodenfreiheit. Der minimal (von 1285 auf 1280 Millimeter) verringerte Radstand dürfte an Handling oder Geradeauslaufstabilität keine allzu deutlichen Änderungen bewirkt haben.

Tank fasst 7,2 Liter

Unser Fotomodell dürfte eine späte Yamaha AT-2 aus dem Jahre 1972 sein, denn sie ist bereits in der Farbe Brigade Blue lackiert, wie sie typisch für die Nachfolgerin AT-3 des Modelljahres 1973 war, doch fehlt dem Fotobike noch das AT-3-typische Dekor auf dem Tank. Die Bezeichnung für die Jahrgangs-typische Lackierung des 1972er-Modells war schließlich Mandarin Orange. Apropos Tank: Mit seinen 7,2 Litern Fassungsvermögen taugt der kleine Flitzer ganz offensichtlich noch nicht zur Reise-Enduro – doch dieses Kapitel in der Enduro-Geschichte sollte ja auch erst viel später aufgeschlagen werden. Bei den frühen Versionen, egal welcher Hubraumkategorie, ging es einzig um Handling, Fahrspaß und Offroad- wie Straßentauglichkeit gleichermaßen.

Der Alltagstauglichkeit war auch ein seinerzeit noch ganz besonderes Detail geschuldet: Den in den späten 1960ern und frühen 1970ern keineswegs selbstverständlichen Elektrostarter besaß die 125er übrigens von Beginn an, also bereits ab der Ur-AT-1. Trotz des vorhandenen Kickstarters wies Yamaha stets darauf hin, dass die mit der 12-Volt Elektrik (die MX-Cross-Modelle besaßen eine 6-Volt-Anlage und mussten auf den E-Starter verzichten) ausgerüsteten 125er stets eine vollgeladene Batterie benötigten, um zu laufen.

Mitbegründerinnen der erfolgreichen 125er-Enduro-Geschichte

Was hingegen gar nicht so richtig ins Laufen kam, war der Verkauf. Parallel zur 125er bot Yamaha nämlich die fast ebenso preisgünstige, aber deutlich stärkere 175er an. Ab 1969 in Japan, ab 1974 auch offiziell in Deutschland. Mittels von 56 auf 66 Millimeter vergrößerter Bohrung (bei gleichem Hub) auf 171 cm³ aufgestockt, leistete der Einzylinder zunächst knapp 16 PS, Auspuff und Getriebe wurden unverändert von der 125er entliehen. Analog zur Namensgebung der 125er hießen die Varianten der 175er CT-1, CT-2 und CT-3 – erst 1974 wurde daraus offiziell die DT 175. Entsprechend hießen ab jenem Jahr auch die kleinen Schwestern DT 125. Vorgestellt wurde die Yamaha DT 125 bereits im Sommer 1973, verkauft erst ab Anfang 1974, zum Preis von 2520 Mark. Die wesentlichste Neuerung bestand vor allem im großen 19-Zoll-Vorderrad (zuvor schmales 3.00-18-Vorderrad), ab Modelljahr 1977 zudem im den meisten gut bekannten kantigen Design von Tank und Sitzbank, in Verbindung mit dem hochverlegten Vorderrad-Schutzblech.

Ist die AT-Baureihe, und somit auch unsere Yamaha AT-2, auch heute nicht mehr vielen in Erinnerung, so darf sie doch als eine der Mitbegründerinnen der später mehr als erfolgreichen 125er-Enduro-Geschichte gelten und muss nicht nur in Ehren gehalten, sondern auch, wie in unserer „Im Studio“-Geschichte, explizit gewürdigt werden.

Technische Daten Yamaha AT-2

Yamaha AT-2

Motor:

Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor, membran- und schlitzgesteuert, Bohrung 56 mm, Hub 50 mm, 123 cm³, Verdichtung 7,1:1, 13 PS bei 7000/min, ein 24er-Mikuni-Vergaser, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel vorn, 145 mm Federweg, Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen hinten, 110 mm Federweg, Simplex-Trommelbremse vorn und hinten, Ø 110 mm

Reifen:

vorn 3.00 x 18, hinten 3.25 x 18

Trockengewicht 100 kg

Tankinhalt 7,2 l

Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h

Neupreis (1972): 2298 Mark

Membransteuerung - Torque Induction

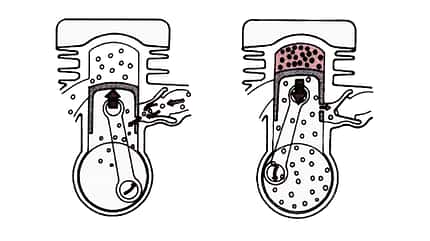

Die Membran-Einlasssteuerung wurde entwickelt, um eine effektivere Steuerung des Gemisch-Stroms zu erzielen und Spülverluste zu minimieren. Schon früh kam die Membransteuerung zum Einsatz, bereits 1928 verfügte der Motor des österreichischen Motorrad-Herstellers Titan über diese Neuerung mit einem Vierblatt-Membraneinlass. Das Membranventil, als Zungenventil ausgelegt, wurde am Einlasskanal angebracht. Es öffnet bei Unterdruck im Kurbelgehäuse und schließt bei Überdruck. Der Vorteil war die automatische Anpassung an die Strömungsverhältnisse bei allen Drehzahlen. Die schwach federnde und leichte Membran (auch Zungenventil genannt) öffnet schon bei geringem Unterdruck und schließt schlagartig bei erreichtem Druckausgleich; sie verhindert Zurückblasen und passt sich einem breiten Drehzahlband an.

1971 entwickelte Yamaha das Membranventil neu, indem die Membranzungen nun eine Dachform aufwiesen. Dadurch wurde ein verhältnismäßig großer Durchflussquerschnitt erreicht. Der Kolben verschließt zunächst den zur Membran führenden Weg, der Kurbelhausdruck sinkt und reißt die Membranzungen plötzlich auf, wesentlich weiter und wirksamer, auch zum Anfachen der gewünschten Schwingungen. Da der Ansaugkanal außerdem als weiterer Überströmkanal dient, erzeugen die nach oben strömenden Frischgase hinter den Membranzungen einen statischen Unterdruck – je schneller, umso stärker – und saugen eine zusätzliche Menge Frischgas an. Das Zungenventil arbeitet bis zu einer Drehzahl von 8000/min zuverlässig. Neueste Technik ersetzt die Metall-Membranzungen durch glas- oder kohlenstofffaserverstärkte Membranzungen. Die Massenträgheit ist geringer als bei Membranplättchen aus Metall. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des membrangesteuerten Motors sind deutlich bessere Verbrauchswerte.