Seit einigen Monaten werden die Begriffe Ducati und Scrambler ja gern in einem Atemzug untergebracht. Dabei standen sich diese schönen Worte vor 50 Jahren schon einmal sehr nahe. Zumindest in Italien und Nordamerika, denn dort gingen derart benannte multifunktionale Krafträder, freilich mit einem statt zwei Zylindern bestückt, deutlich besser weg als ihre straßensportlich orientierten Schwestermodelle.

Merkwürdigerweise musste die Bologneser Firmenleitung jeweils zu ihrem Glück gezwungen werden: So wie Eigentümer Audi vermutlich die Entwicklung der aktuellen Scrambler anstieß, war es seinerzeit der mächtige US-Importeur Joe Berliner. Sein Bruder Michael hatte mit einem Dirt Track-Eigenbau gezeigt, wie es geht, auch Ducati selbst hatte Ende der 50er-Jahre bereits einige 175er-Geländesportler fabriziert. Die nach ähnlichem Muster gestrickte 250er verkaufte sich ab 1962 prima, eine 1967 präsentierte 350er ebenso.

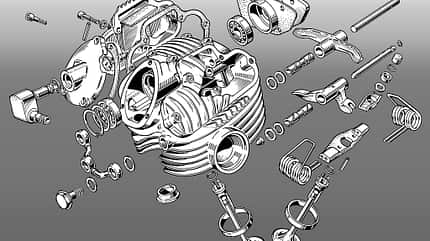

Widecase-Motor debütierte 1967

Im Herbst desselben Jahres debütierte auf den Messen in London und Mailand dann der neu konstruierte, sogenannte Widecase-Motor, dessen mechanisch stärkere Auslegung Berliner von neuen Hubraum-Dimensionen träumen ließ. Zuvor jedoch gestattete sich der Schöpfer dieses scharfen Singles die Erfüllung seines ganz persönlichen Traums. Schon lange wollte Fabio Taglioni, 1954 von Mondial zu Ducati gewechselt, nach dem 1956 vorgestellten fulminanten Renner Bialbero 125 auch ein Serientriebwerk mit desmodromischer Ventilsteuerung bestücken. Jetzt endlich besaß er eine gesunde Basis für höhere Drehzahlen und Mehrleistung, frohgemut wagte er 1968, was Ducati seither und bis heute ziert: Bei den Sportlern 250 und 350 Mark 3D steht das D für Desmodromik.

Pro Ventil besorgt je ein Kipphebel das Öffnen und einer das Schließen, betätigt über vier eng beieinander liegende schmale Nocken. Ventilfedern dienen zum Schließen vorm Start und können sehr viel schwächer ausfallen. Ein Jahr später bekam natürlich auch Berliner, was er wollte. 86 Millimeter Bohrung bei 75 Millimeter Hub (wie bei der 350er) ergeben exakt 435,7 cm³ – das größte Ducati-Serientriebwerk aller Zeiten war geboren. Es fand sich als Federmotor bald sowohl im Scrambler-Fahrgestell wieder als auch im Straßenrahmen, mit D wie Desmo krönte die 450 Mark 3D das Modellprogramm.

Meistverkaufte Ducati war die Scrambler

Scrambler waren angesagt, zumindest in USA und Italien. Die Sportler von Ducati dagegen vertrauten auf echte Liebhaber, die nicht wichtig sein wollten, sondern schnell. Auf Landstraßen, auf winkligen Kursen. Allein wegen ihrer engen Heckenwege, aber auch dank Mike Hailwoods Erfolgen mit dem 125er-Desmo-Racer sowie ihrer rührigen Importeure (einer davon war Mikes Vater Stan) zählten die Briten zu den treuesten Kunden, dann die Italiener selbst. Mancher deutsche Kenner – bedient von Fritz Alexander aus Neustadt am Rübenberge – griff ebenfalls dankend zu, und Joe Berliner tat in den USA das Seine, wurde aber gleichzeitig nicht müde, noch mehr Hubraum und vor allem mehr Zylinder zu fordern. Das Ergebnis? Man setzte voll auf den 1971 eingeführten L-Twin, die Produktion der Singles endete 1974, angeblich wegen Platzmangels.

Gut vierzig Jahre später keimt nahe Dorsten, ganz am Rand des proletarisch geprägten Ruhrgebiets, der Verdacht, die Bosse könnten damals nicht alle Tassen im Schrank gehabt haben. Die Sonne lacht sämtliche Straßen trocken, der Himmel bläut jedem mächtig gute Laune ein, und unterm schmalen Tank der Ducati Scrambler 450 macht sich gerade ein Single beliebt, der ganz locker auch noch Mitte der 80er eine gute Figur abgegeben hätte. Wieso wurde der 1974 in Rente geschickt? Tönt energisch, tritt munter an und schnurrt hoch wie‘s Vögelchen. Herrlich. Vorneweg markiert Michael Scheidner den Kurs, unterwegs auf einer blitzsauberen Desmo 450. Der Werkstattleiter bei Michael Nitzsche & Team aus Dorsten-Wulfen kümmert sich während der Arbeitszeit hauptsächlich um Königswellen-Ducs, auch die beiden wohltönenden Singles hat er in seiner Obhut. Der Mann kennt sich also aus – und er hat Spaß an den Objekten seines Schaffens: Fröhlich darf die Ducati Desmo 450 zeigen, wozu der ganze Aufwand in ihrem Kopf taugen soll. Für gefahrlos hohe Drehzahlen.

Aber Michael will nur spielen. Ohne große Anstrengung kann die Ducati Scrambler 450 folgen, die Gedanken nehmen ihren eigenen Lauf. Wo standen diese Ducatis vor 40 Jahren? Technisch überragten sie alles, was der Rest Europas in dieser Hubraumklasse bieten konnte. Obenliegende, von Königswelle angetriebene Nockenwelle, kompaktes Triebwerk mit Fünfganggetriebe, stabiles und handliches Fahrwerk. Zwangssteuerung beim Straßenmodell noch obendrauf. Gleichzeitig waren sie produktionstechnisch echt heikel, die Montage des komplizierten Motors trieb den Preis der Ducati Desmo 450 (1973: 3900 Mark) weit über jene der leistungsstarken japanischen Konkurrenz, etwa der schwer angesagten Honda CB 350 (3350 Mark) oder Yamaha DS 7 (3250 Mark).

Allein schon wegen der aufwendig gelagerten und fein säuberlich auszudistanzierenden Königswelle brauchte auch der Federmotor seine Zeit. Dennoch kostete die Scrambler einiges weniger, lag gar nicht weit weg von den ersten Enduro-Angeboten der Japaner, die für eine Honda XL 250 oder eine Kawasaki 350 Big Horn ebenfalls deutlich über 3000 Mark aufriefen. Zwei Jahre nach dem Aus für Ducatis Singles machte Yamaha dann ein Riesenfass auf und erfand mit der XT 500 das Allroundmotorrad neu. Das hätte Ducati ebenso gekonnt, der Scrambler fehlten nur ein paar Zentimeter Federweg.

Chokehebel sitzt am Lenker

Verdammt. Aus Versehen hochgeschaltet. Man darf die Gedanken eben nicht fliegen lassen, wenn man nur alle paar Monate mal ein rechtsgeschaltetes Getriebe benutzt. In diesem Fall übrigens ein sehr leichtgängig schaltbares und hinreichend exaktes. Nach drei, vier Ampeln klappt sogar die Leerlaufsuche perfekt. Sowieso überzeugt diese Ducati mit äußerst freundlichen Umgangsformen: Der Chokehebel sitzt am Lenker, der links am Triebwerksgehäuse montierte Kickstarter ist gut übersetzt, links unterm Kupplungshebel lugt der Ventilausheber hervor und hilft über den oberen Totpunkt – der Kaltstart verliert seine Schrecken, aber auch warm oder halbwarm (stets ohne Choke) springt der Motor brav an.

Die Kupplung ist viel leichtgängiger als bei alten Ducati-Twins, und viel ist in diesem Zusammenhang noch untertrieben. Dem gefahrenen Exemplar fehlt die serienmäßige Instrumentierung mit Drehzahlmesser, doch ab mutmaßlich 2000 bis 2500 Touren legt sich der Zweiventiler brav ins Zeug. Schön berechenbar, exakt zu dosieren über den 29er-VHB-Dellorto-Vergaser. Dann folgt eine höchst muntere Drehzahlmitte, und da wird die vollgetankt nur 145 Kilogramm schwere Ducati Scrambler 450 auch nach heutigen Maßstäben richtig flott. Schade, dass keine XT 500 bereitstand, so aus der Erinnerung betrachtet, könnte man sie mit dieser alten Duc abhängen.

Vollnabenbremsen taugen nicht viel

Aber nicht ausbremsen, denn die Vollnabenbremsen der Italienerin taugen genauso wenig wie die Halbnaben der Yamaha. Egal. Wer artgerechte Nutzung bevorzugt, lässt die Ducati Scrambler 450 eh gemütlich laufen – und übersteht so auch Schlechtwegpassagen. Namentlich die ebenfalls nicht serienmäßigen Federbeine geben ungefiltert weiter, was der Winter so an Frostaufbrüchen liegen ließ. Die Ceriani-Gabel dagegen macht auf gemütlich. Was wiederum zu einer Sitzposition passt, die mit recht weit vorn und tief angebrachten Fußrasten sowie einem breiten und entgegenkommenden Lenker kaum dazu anregt, das Messer zwischen die Zähne zu nehmen. Und offroad? Fahren im Stehen funktioniert auf jeder Nippon-Enduro irgendwie besser, also lassen wir das gleich: Diese Scrambler ist nicht geländegängiger als ein halbwegs leichtes Straßenmotorrad. Aber schöner.

Und damit wäre der Kern dieser Sache benannt. Selbst den komischen Schwung im Sitzmöbel, der den Fahrer stets ein wenig einkeilt, verzeiht man aus vier Metern Entfernung und findet ihn anmutig. Selten gingen harmonische Form und kernige Ausstrahlung eine schönere Liaison ein. Einzig der ellenlange Serien-Schalldämpfer wirkt falsch proportioniert, und deshalb fehlt er hier ja auch: Der eigentlich für US-Exporte reservierte Ersatz tönt besser und trägt – so Michael Scheidner – maßgeblich zum lebhaften Charakter dieses Federmotors bei. Noch befreiter reagiert freilich der Desmo-Motor auf die zügige Entsorgung seiner Verbrennungsprodukte. Das durfte 1969 bereits Ernst „Klacks“ Leverkus erfahren, als er eine 250 Mark 3D um den Nürburgring scheuchte und nach einigen Runden auch mal das serienmäßig mitgelieferte, aber im Straßenverkehr natürlich unzulässige Megafon ausprobieren wollte. Also drangeschraubt das Ding, größere Hauptdüse in den Vergaser, Ansaugschlauch abmontiert, größeres Ritzel drauf und ab. Der gute Ernst staunte nicht schlecht und schrieb in MOTORRAD: „Dann war es, als habe man in der Tat einen Korken aus der Flasche gezogen. Auf Anhieb eine halbe Minute Gewinn pro Runde!“ Offizielle Leistungsdaten rückte Ducati für diese Bestückung nicht raus, aber mit all seiner Erfahrung und all seinen Vergleichsmöglichkeiten schätzte Klacks auf rund 27 PS. Für eine 250er der späten 60er-Jahre. Donnerwetter.

Der Desmo-Motor läuft deutlich ruhiger

Zwar klingt die Ducati Desmo 450 unter Michael Scheidner auch nicht gerade zugeknöpft, aber mehr als 33 PS traut der Mechaniker ihr nicht zu. „Eine ordentliche 350er ist verdammt dicht dran an der Großen, und die bringt gute 30“, erläutert er und kann nicht verhehlen, dass ihn die spontane Drehfreude des mittleren Aggregats richtig anmacht. Dafür hat der 450er einen schönen Zug. Legt unwiderstehlich zu und kommt – fast so wie der Federkumpel in der kürzer übersetzten Ducati Scrambler 450 – gut aus dem Keller. Vor allem überrascht er im direkten Vergleich durch enorme Laufruhe. Wer richtig hinhört, hat die Desmodromik schon halb verstanden: Weil die Mechanik sich hier nicht am beträchtlichen Gegendruck der Haarnadelfedern abarbeiten muss, schnurrt es nur so aus dem Zylinderkopf.

Kein hartes Tickern, kein gar nichts, und das, obwohl der Desmo- (0,1 – 0,15 mm) am Öffnungskipphebel sogar einen Hauch mehr Ventilspiel haben soll als der Federmotor (0,05 – 0,10 mm). Die Desmo sollte ihre Fahrer aber nicht mit Laufruhe überzeugen, sondern mit Leistung, und deshalb nutzte Fabio Taglioni die Möglichkeiten der von ihm so sehr geschätzten Zwangssteuerung und verordnete ihr deutlich längere Ventilöffnungszeiten. Weil kein Flattern zu befürchten war, konnten sich Ventil und Kolbenboden nie zu nahe kommen, auch nicht bei den für damalige Verhältnisse wahnsinnigen 10.000 Touren, die Klacks Leverkus in der Fuchsröhre aus der aufgemachten 250er rauspresste. Ergo konnten die Ventile länger öffnen. Außerdem erlaubt die präzise Steuerung steilere Nockenprofile, die Ventile öffnen also obendrein schneller.

Straßenmodelle 1971 in zwei Reihen aufgeteilt

Herrliche Aussichten für alle sportlichen Fahrer. Und die verbesserten sich noch, als Ducati 1971 die Straßenmodelle in zwei Reihen aufteilte. Im bekannten Umfeld verblieben die Federmotoren und bedienten fortan das Touring-Segment. Ganz neu eingekleidet dagegen traten die Desmos auf. Weg mit alltagstauglichem Brimborium, her mit Einmannhöcker und zurückverlegter Fußrastenanlage. Natürlich gab‘s auch keinen optionalen Geweihlenker mehr, dafür serienmäßig Tank und Karosserieteile aus GFK.

Grimeca lieferte eine schärfere Bremse, Borrani hübsche Leichtmetall-Hochschulterfelgen und Marzocchi steuerte eine 35-mm-Gabel bei. Die schlanke Linie stammt angeblich von Leopoldo Tartarini, dem Ex-Werksfahrer und späteren Italjet-Gründer. Wegen ihrer grundsätzlich silbernen Lackierung hieß das Feuerzeug schnell Silver shotgun. Ein knalliges Gelb, die einteilige Höcker-Schutzblech-Kombi, ein stählerner Tank sowie der Einzug einer Brembo-Scheibenbremse und der Wechsel zur 35er-Ceriani-Gabel begleiteten dann 1973 das letzte Lifting der Ducati Desmo 450.

Noch ein aufmunternder Gasstoß, dann reicht Michael Scheidner den Lenker rüber. Zum Glück, denn beim Ankicken ist die Ducati Desmo 450 eine kleine Diva. Man muss ihre Ticks kennen, am richtigen Punkt kurz und trocken zutreten, und dabei hilft übrigens kein Ventilausheber. Also schön bei Laune halten das Schätzchen und dabei die Gliedmaßen sortieren. Klappt oben ganz gut, da kommt der lange Tank allen Fahrern mit mehr als 185 Zentimeter Körpergröße sehr gelegen. Unten wird’s enger. Aber die Hebel – links jener für die Bremse muss zum Ankicken genau wie die Fußraste hochgeklappt werden – sind gut eingestellt. Also rechts einmal hoch und ab die Post. Trotz identischer Getriebe ist der erste Gang im Vergleich mit der Ducati Scrambler 450 aufgrund der anderen Sekundärübersetzung ziemlich lang, aber mit überraschender Elastizität überbrückt der Einzylinder dieses genetisch bedingte Manko. Muss eben so auf der Rennstrecke, und genau dort war der Desmo-Kopf ja ab 1966 ganz gezielt zur Serienreife gewachsen.

Präzise rasten die Gänge, die Nadel des von der Nockenwelle angetriebenen Drehzahlmessers hastet über ihr kleines Ziffernblatt. Ab 3500/min spielt hier wirklich Musik, steigert sich oberhalb 7500 zum Furioso. Und ist trotzdem nur die halbe Miete, denn ohne sein wunderbares Fahrwerk könnte der Motor noch so strampeln. Erst dank eines verwindungssteifen Rahmens, knackiger Federelemente, kinderleichten Handlings und zeitlos guter Spurtreue wird das Ganze zum Sportmotorrad. Halt, nicht zu vergessen das geringe Gewicht: runde 140 Kilo fahrfertig mit vollem 13-Liter-Tank. Aus all dem erwächst kein Überflieger. Auch hier hätte man gern eine zeitgenössiche Yamaha parat, eine gute RD 250 zum Beispiel mit sechs Gängen und kampferprobter Sekundärübersetzung, um der Ducati richtig auf den Zahn zu fühlen. Aber selbst auf der RD, flüstert das Langzeitgedächtnis, war der Kurvenswing irgendwie anstrengender. Diese Freiheit, mit kleinstem Lenkerzupfen und zartestem Schenkeldruck die Richtung zu ändern, kann nur ein Leichtgewicht wie die Ducati Desmo 450 vermitteln. Und das bleibt denn auch am Ende eines wunderschönen Tages haften: Pfunde kosten Freiheit.

Technische Daten Ducati Scrambler 450 / Ducati Desmo 450

Ducati Scrambler 450 (in Klammern: Ducati Desmo 450)

Motor:

Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, zwei Ventile, über Kipphebel betätigt (Öffnen und Schließen über Kipphebel), Hubraum 436 cm³, Leistung zirka 27 (30) PS bei 7000/min (7500/min)

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Unten offener Rahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Schwinge mit zwei Federbeinen hinten, Reifen vorn 3.50 x 19 (3.25 x 18), hinten 4.00 x 18 (3.50 x 18), Simplex-Trommelbremse vorn und hinten (Scheibenbremse vorn, Trommel hinten)

Maße und Gewichte:

Radstand 1380 (1360) mm, Tankinhalt 11 (13) Liter, Gewicht 145 (140) kg

Höchstgeschwindigkeit:

140 (160) km/h

Preis

Ducati Desmo 450 1973: 3900 Mark;

Ducati Scrambler 450 in Deutschland nicht angeboten

Im Check - Technik, Markt, Händler

Technik

Basierend auf ein und derselben Grundkonstruktion – jener des 1955 vorgestellten Renners 100 Gran Sport „Marianna“ nämlich – hangelten sich Ducatis Königswellen-Einzylinder ganz langsam die Hubraumleiter hoch. 1957 erreichten sie im Serientrimm 175, 1961 dann 250 und 1965 schließlich 350 cm³. Doch damit waren die Möglichkeiten des Gehäuses restlos erschöpft. Um wieder eine solide Basis zu gewinnen und außerdem nochmals mehr Hubraum anbieten zu können, entwickelte Fabio Taglioni ein nagelneues Triebwerk, dessen Gehäuse und Getriebe sich wieder alle 250er- sowie 350er-, später auch die 450er-Varianten teilen sollten. Dieser Widecase-Motor getaufte Einzylinder weist einen von 2 auf 2,5 Liter vergrößerten Ölinhalt auf und baut im Bereich der hinteren Motoraufnahme deutlich breiter als sein Vorgänger.

Deshalb waren auch einige Änderungen am Rahmen nötig, der jedoch weiterhin mit einem Hauptrohr auskommt, hinten zur Schwingenaufnahme doppelt geführt wird und unten offen ist. Ein größeres Kurbelwellenlager auf der Antriebsseite sowie ein stärkerer Hubzapfen und eine verbesserte Kickstarter-Mechanik erhöhen die inneren Werte. Völlig neu hat Taglioni den Desmo-Kopf entwickelt, der ab 1968 die Straßenmodelle krönte, aber auch in einigen wettbewerbstauglichen Enduros wie der R/T von 1970 zum Einsatz kam. Die allerletzten Scrambler aus den aller-, allerletzten Produktionswochen übrigens trugen ihn auch. Während zwischen 250er- und 350er viele Teile kompatibel sind, unterscheidet sich der 450er nicht nur durch anderen Kopf, Zylinder und Kurbelwelle, auch sein Gehäuse differiert.

Kauf-Check

Im Lauf ihres zwangsläufig langen Lebens sollte eine heute angebotene Einzylinder-Ducati schon mal eine gründliche Durchschau ihrer Elektrik erlebt haben. Die war nämlich serienmäßig nie besonders. Clevere Zeitgenossen haben dann gleich auf 12 Volt hochgerüstet. Hauptschwachpunkte der Triebwerke sind das Zahnradpaar des zweiten Gangs und die Kurbelwelle. Ersteres leidet häufig unter Zahnausbrüchen, was sich durch singende Geräusche während der Fahrt kundtut. Wo die Schaltklauen im Nachhinein nicht sauber hinterschliffen wurden, wird dieser Defekt immer wieder auftauchen. Die Kurbelwelle krankt unter dem zu schmalen unteren Pleuelauge, namentlich bei den hubraumstarken Varianten treten hier enorme Kräfte auf und zerstören die Lagerflächen, die sich dann mit nagelnden Geräuschen beim Gasgeben bemerkbar machen.

Breitere Pleuel, wie sie zum Beispiel in der R/T verwendet wurden, helfen nachhaltig. Zu beziehen über die rührigen Scrambler-Freunde aus Italien (siehe Spezialisten). Die Federköpfe zeigen oft Schäden an den Kipphebel-Laufflächen. Mit ruhigerem Lauf und größerer Drehfreude reagiert der 450er-Motor auf den Einbau des leichteren Kolbens einer 900 SS, der freilich etwas bearbeitet werden muss. Versierte Mechaniker fräsen auch die Ventilsitze leicht um, damit dort direkt nach dem Öffnen bessere Strömungsverhältnisse herrschen. Überhaupt, Mechaniker: Vor allem der Desmo-Kopf verlangt eine Menge Erfahrung.

Markt

Der Markt für Desmo-Modelle ist weitgehend abgegrast, dementsprechend sind die Preise für besonders begehrte Modelle mit 350 oder 450 cm³ mittlerweile bei über 10.000 Euro angekommen. Die 250er kommt etwas günstiger. Grundsätzlich liegen Scrambler etwa 2500 bis 3000 Euro darunter.

Spezialisten

Michael Nitzsche & Team

in 46286 Dorsten-Wulfen

Andreas Nienhagen

in 70736 Fellbach

Moto Club Amici dello Scrambler

Historie

1967: Der überarbeitete Einzylinder wird im Herbst vorgestellt und kommt im folgenden Frühjahr in Scrambler- und Mark 3-Modellen zum Verkauf, zunächst nur als 250er und 350er.

1968: Ducati bietet die desmodromische Ventilsteuerung erstmals serienmäßig an, und zwar in den Mark 3D-Modellen.

1969: Die 450er debütieren, sowohl als Straßen- wie als Scrambler-Version. Parallel befand sich auch ein – nie produzierter – 500er-Paralleltwin mit untenliegender Nockenwelle in der Entwicklung, deshalb die Hubraumbeschränkung.

1971: Die Modelle Desmo 250 bis 450 treten radikal sportlich auf und stellen sich an die Spitze der Einzylinder-Reihe von Ducati.

1974: Produktionsende der Ducati-Einzylinder.

Meinungen

Fred Siemer

fährt selten, aber äußerst gerne Königswellen.

Der Meister hat es mir wieder bewiesen: Er schafft das Besondere. Damit meine ich auch im Fall seiner Einzylinder nicht den technischen Aufwand, sondern das, was am Ende rauskommt. Fabio Taglionis 450er treiben keine Kunst um der Kunst willen. Nein, ausgefeilte Mechanik erzeugt hier praktische Qualitäten. Im Falle der Ducati Desmo 450 eine für damalige Verhältnisse sensationelle Leistungsentfaltung, bei der Scrambler eine Motorcharakteristik, die noch heute für leichte Enduros als Blaupause dienen könnte. Das Tollste: Bei Motorrädern im Vorruhestand stören nicht mal die kurzen Inspektionsintervalle und die bei Dauerdrehzahlen beachtlichen Vibrationen.

Michael Scheidner

schraubt immer und trotzdem gern an Königswellen.

In der Werkstatt ist ein Königswellenmotor, erst recht mit Desmodromik, eine Herausforderung, klar. Aber genau wegen solcher Herausforderungen wird man Mechaniker. Das Ausdistanzieren der Kegelräder, die Einstellung des Ventilspiels – selbst Inspektionen sind nie langweilig, von der Montage eines komplett zerlegten Ventiltriebs zu schweigen. Aber das ist nur die eine Seite, der Fahrspaß die andere. Wenige kundige Modifikationen reichen, und eine Desmo entwickelt eine für damalige Verhältnisse unvergleichliche Leistungsbereitschaft. Am besten kann das der 350er-Motor: noch drehfreudiger als der 450er, viel fülliger als der 250er. Eine Wucht.