One Size fits all – eine Größe passt für alle. Amerikaner mögen es gern universell. Deshalb baute man bei Honda ein Bike für alle Einsatzgebiete – straßen-, gelände-, einfach alltagstauglich. Nicht nur, aber vor allem für die USA. Die Scrambler-Modelle kamen gut an, und mit der CL 77 hatte man eine kräftige Version am Start – mit dem 305-cm³-Motor der Straßen-Version CB 77. Die Motor-Spenderin war das sportliche Topmodell im Programm mit 305 cm³, wenn auch die Plakette auf dem Tank nur 300 cm³ ausweist. Die auch als Super Hawk bekannte CB 77 war klar europäisch beeinflusst und hatte die britischen 500er im Visier, mit denen sie es auch in Sachen Power und Fahrleistungen durchaus aufnehmen konnte.

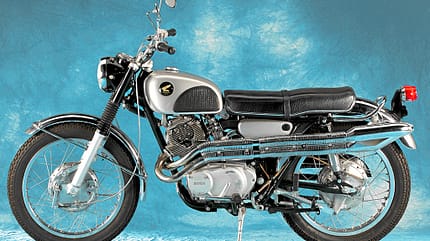

Die Scrambler-Variante CL 77 hingegen hat klar amerikanische Wurzeln, gebaut für die weiten Landstriche, die Schotterpisten und die Offroadwege der USA. Im Grunde ist die 305er nur eine vergrößerte Version der bereits drei Jahre zuvor, also 1962, erschienenen CL 72 Scrambler mit 250 cm³. Auch die CL 72 stellte eine offroadtaugliche Variante der Straßenmaschine dar, in diesem Fall der CB 72 Hawk. Wobei Honda nie eine reine Cross-Maschine im Sinne hatte, vielmehr sollten die Scrambler dieser Zeit Allroundmotorräder sein, die einfach überall durchkamen, und die sowohl im Alltag für den Weg zur Arbeit taugen sollten als auch für den Ausflug am Wochenende, ohne dass der Spaß mit dem Ende der asphaltierten Straßen aufhören musste. Was macht aber den Unterschied zur Straßenversion eigentlich aus: Nun, schon der Einschleifen-Rohrrahmen mit den dickeren Rahmenrohren sorgte angesichts des verstärkenden Unterzugs für mehr Stabilität. Weil das Rahmenrohr dort entlangführte, wo bei der Straßenversion der E-Starter Platz fand, verzichtete man, auch um Gewicht zu sparen, auf den Elektrostarter und beschränkte sich auf den guten alten Kickstarter. Für mehr Bodenfreiheit sollten auch die hochgezogenen Krümmer und die linksseitig hoch verlegte Auspuffanlage sorgen. Ebenso für Geländetauglichkeit wie auch die „Universals“, etwas grobstolligere Reifen, die 19 Zoll (vorn und hinten) anstelle der 18 Zoll bei der CB 77 maßen. Gekürzte Schutzbleche und Faltenbälge an der Gabel sind weitere Erkennungsmerkmale der Scrambler, ebenso der breite Endurolenker mit Zwischenstrebe. Gewicht sparen sollte schließlich noch der kleinere Benzintank.

Unser wenig gefahrenes, unrestauriertes Foto-Bike wurde uns freundlicherweise von Klassiker-Spezialist PREMIUMMOTORRAD in Böblingen (www.premiummotorrad.de) zur Verfügung gestellt (an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank dafür). Dort steht sie zum Verkauf, denn Besitzer Jürgen Sartori möchte sich aus gesundheitlichen Gründen von seiner Sammlung trennen, die unter anderem auch C 110, CB 92, CB 450 (K0 und K1) sowie eine seltene Fünfgang-Version der CB 77 umfasst. Der 68-Jährige hat die Scrambler einst in den USA mit geringer Laufleistung gekauft, seither sind nicht allzu viele Meilen hinzugekommen. Auch ihn hat stets der tolle Sound des vor allem in der Mitte spürbar kräftigeren 305er-Motors begeistert, der mittels vergrößerter Bohrung (von 54 auf 60 mm) von 247 auf 305 cm³ getrimmt wurde und so zusammen mit den größeren Vergasern (26 statt 22 mm) mehr Leistung und Drehmoment liefert. Dank 180 Grad Kurbelwellenversatz gibt sich der Zweizylinder bei enormer Drehfreude auch relativ kultiviert, und erst bei hohen Drehzahlen im Bereich der Höchstleistung bei 9000 Touren stellt sich das berühmte feine Kribbeln in den Lenkerenden ein.

Schnell und standfest – perfekt

Gutes Fahrwerk, starker Motor, hohe Zuverlässigkeit – dies schienen damals auch geeignete Voraussetzungen für Renneinsätze zu sein. So errangen die beiden Fahrer Larry Berquist und Gary Preston mit einem Honda-Scrambler (mit der 350er-Nachfolgerin) 1968 einen grandiosen Sieg bei der Baja 1000, einem der härtesten Offroad-Rennen der Welt. Dies untermauerte den Ruf der Honda-Scrambler-Modelle als ausdauernde, offroadtaugliche Bikes.

Stichwort Zuverlässigkeit: Es ist wohl auch kein Zufall, dass Autor Robert M. Pirsig auf seiner zweimonatigen Motorrad-Reise durch die USA, welche die Basis für sein weltberühmtes Buch „Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten“ war, ausgerechnet auf die zuverlässige Honda CB 77 vertraut hatte. Apropos Berühmtheiten: Ebenso wie Schauspielerlegende Steve McQueen untrennbar mit dem Namen Triumph verbunden bleibt, hat auch die Honda CL 77 (weitere) prominente Besitzer vorzuweisen. Jim Morrison, legendärer Sänger der Doors, besaß eine, für die zuletzt um die 75.000 Dollar geboten worden sein sollen. Bei Auktionen wurden für dieses Bike zuvor schon höhere Preise aufgerufen, jedoch nicht erzielt.

Die hierzulande seltener als in den USA anzutreffenden CL 77-Exemplare dürften kaum zu solchen Summen gehandelt werden. Preise im oberen vierstelligen Bereich sind wohl eher realistisch. Auch Besitzer Sartori ist sich darüber im Klaren. Wobei er sicher nichts dagegen hätte, wenn die Gebote für seinen Honda-Klettermaxe in maximale Regionen klettern würden.

Technische Daten

Motor:

luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Motor

180 Grad Hubzapfenversatz

zwei Ventile pro Zylinder

Bohrung 60 mm, Hub 54 mm, 305 cm³

Verdichtung 9,5 : 1

28,5 PS bei 9000/min

zwei 26er-Keihin-Vergaser

Mehrscheiben-Ölbadkupplung

Vierganggetriebe

Kettenantrieb

Fahrwerk:

Einschleifen-Rohrrahmen

Teleskopgabel vorn

Zweiarmschwinge hinten

Duplex-Trommelbremse vorn und hinten

Reifen vorn 3.00-19, hinten 3.50-19,

Radstand 1330 mm,

Trockengewicht:

145 kg

Bauzeit:

1965 bis 1968