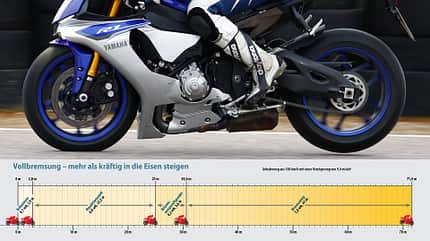

Der Kollege auf seiner Yamaha R1 im Beispieldiagramm unten braucht den himmlischen Retter jedenfalls gerade dringend. Ein Traktor kreuzt die Landstraße vor ihm in gut 50 Metern Entfernung. Die R1 kommt mit 100 km/h angerauscht, da müssten gut 40 Meter Bremsweg zu schaffen sein. Trotz schneller Reaktion vergehen aber allein 30 Meter, bis die eigentliche Bremsung beginnt. Mit viel Glück pfeift er knapp hinter dem Traktor vorbei.

Denn mit dem reinen Bremsweg ist es nicht getan. Üblicherweise dauert es 0,1 Sekunden, bis der Motorradfahrer die Gefahr überhaupt erkennt, und weitere 0,8 Sekunden, bis Hand und Fuß die Bremsen betätigen. In dieser knappen Zeit rollt das Motorrad schon beinahe 25 Meter dahin, und zwar ungebremst.

Nun drückt der Motorradfahrer mit aller Kraft zu. Den Handhebel betätigt er dabei mit etwa 140 N (zirka 14 Kilogramm), das Pedal mit rund 30 Kilogramm. Bei einer so starken Bremsung ohne ABS würde entweder das Vorderrad blockieren, was meist zum Sturz führt, oder das Hinterrad würde abheben und das Motorrad über kurz oder lang einen Salto vorwärts hinlegen.

Dynamische Radlastverlagerung

Doch bis der Druck in den Bremsleitungen aufgebaut ist und die Bremsbeläge mit voller Kraft die Scheiben in die Zange nehmen, vergehen noch einmal 0,2 Sekunden und damit weitere 5,6 Meter, in denen das Motorrad ungebremst dahinrollt. So kommen bei 100 km/h um die 30 Meter zusammen, bis die Bremse packt; der gesamte Anhalteweg ist somit über 70 Meter lang. Die Situation hätte für Pilot wie Traktorfahrer übel ausgehen können.

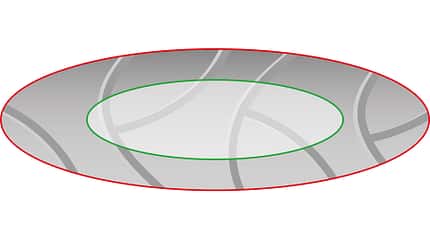

Physikalisch passiert dabei Folgendes: Während die 200 Kilogramm der Sportmaschine im Stand je zur Hälfte auf beiden Rädern lasten, verschiebt sich das Gewicht beim extremen Verzögern durch die Massenträgheit nahezu vollständig auf das Vorderrad. Wir sprechen von dynamischer Radlastverlagerung. Je mehr die Radlast nach vorn wandert, desto mehr Bremskraft kann das Vorderrad übertragen – falls man es nicht übertreibt, denn ohne ABS kann das Rad blockieren. Wie hoch die Radlast oder, anders ausgedrückt, der Anpressdruck ist, sieht man an der Gabel: je tiefer sie eintaucht, desto höher die Radlast. Bei den meisten Motorrädern taucht sie bei einer Vollbremsung zu gut zwei Dritteln des gesamten Federwegs ein. In diesem Moment vergrößert der enorme Anpressdruck die Reifenaufstandsfläche vorne bis zum Dreifachen (siehe Zeichnung).

Das Hinterrad spielt beim starken Bremsen je nach Motorrad eine völlig unterschiedliche Rolle, von fast keiner (beim Sportler) bis überlebenswichtig (beim Chopper). Bei fast allen Motorrädern hat die Konzentration auf die Vorderradbremse oberste Priorität. Der Fahrer muss sich die Verlagerung der dynamischen Radlast zunutze machen. Wichtig dabei, vor allem ohne ABS: Nicht ruckartig am Bremshebel reißen, sonst blockiert das Vorderrad, ehe sich genügend Gewicht nach vorn verlagert hat. Richtig ist vielmehr, den Bremshebel zweistufig, aber möglichst zügig erst einmal bis zum Druckpunkt zu betätigen, die Radlastverlagerung zu spüren und dann bis zum hoffentlich trainierten Optimum weiter zu ziehen.

Wer die Hinterradbremse einen Sekundenbruchteil vor der vorderen betätigt, gewinnt zusätzliche Stabilität. Das Motorrad zieht sich dadurch auch hinten in die Feder, das Hinterrad kann etwas länger führen und Bremskraft übertragen. Manche Kombibremssysteme mit ABS sind so ausgelegt, dass sie diesen Effekt nutzen. In Tests ließ sich so eine kleine, aber messbare Reduktion beim Bremsweg feststellen. Allerdings ist ohne ABS auch hier Vorsicht geboten, denn das durch die Radlastverlagerung zunehmend entlastete Hinterrad kann blockieren. Weil Straßen meist etwas geneigt sind, um Regenwasser abfließen zu lassen, führt ein blockierendes Hinterrad gerne zum Ausbrechen des Hecks.

Achtung: Wenn das zu stark ausgebrochene Hinterrad bei schon schräg zur Fahrtrichtung stehender Maschine wieder greift, besteht akute Sturz-Gefahr! Im Zweifel sollte man die Hinterradbremse nach dem anfänglichen Impuls daher lieber unterbremst lassen. In Kurven ist es besser, sie gar nicht zu betätigen. Mehr zum Kurvenbremsen erfahren Sie in diesem Kapitel.

Bremsen ohne ABS

Sollte trotz aller Vorsicht das Vorderrad blockieren, bewahrt einen nur das blitzschnelle Lösen der Bremse vor einem drohenden Sturz. Das fällt zwar schwer, ist aber tatsächlich die einzige Möglichkeit, die Kontrolle über das Motorrad zurückzubekommen.

Wer das Vorderrad während der gesamten Bremsung kurz vor der Blockiergrenze hält, bremst perfekt. Doch herauszufinden, wo genau diese Grenze liegt, erfordert ständige Übung und viel Routine. Die richtigen Handlungsmuster dafür kann man sich am besten bei einem Sicherheitstraining aneignen.

Aber auch die Technik muss passen. Schlägt beispielsweise eine zu weich abgestimmte, unterdämpfte Gabel durch oder hüpft eine überdämpfte Gabel, verliert das Vorderrad auf holprigem Asphalt schneller Bodenkontakt und Haftung. Wichtig, um Rutscher zu verhindern, ist auch hier eine blitzschnelle Reaktion, also das Lösen und der sofortige Wiederaufbau des Bremsdrucks. Das gelingt aber nur, wenn die Hebeleien richtig eingestellt sind und alle Armaturen leichtgängig funktionieren.

Bremsen mit ABS

Ein ABS ist im normalen Betrieb gar nicht zu spüren, fast alle Bremsmanöver laufen so ab wie auf Maschinen ohne ABS, nämlich unterhalb des Regelbereichs. Erst wenn ein Rad die Blockiergrenze erreicht, wird der Unterschied fühlbar. Ob bei einer Schreckbremsung oder beim versehentlichen Überbremsen an einer rutschigen Stelle – die Stabilität, die ein Fahrer ohne ABS selbst wiederherstellen muss, indem er die Bremse löst und neu anlegt, erhält dem ABS-Besitzer die Technik. Die Sturzgefahr durch ein überbremstes Vorderrad ist ebenso gebannt wie ein ausbrechendes Heck, verursacht durch ein blockierendes Rad hinten. Der Fahrer kann einfach mit aller Kraft weiterbremsen bis zum Stillstand.

Wer das aber noch nie gemacht hat, wer noch die Angst vor dem blockierenden Vorderrad und dem ausbrechenden Hinterrad spazieren fährt, wird nicht voll reinlangen und vielleicht entscheidende Meter verschenken. Deshalb sollte das Bremsen im ABS-Regelbereich bewusst geübt werden.

Hinzu kommt, dass bei einer heftigen Vollbremsung enorme Kräfte wirken. Denen muss der Fahrer mit der richtigen Sitzhaltung und Körperspannung begegnen. Die Knie fest an den Tank, den Oberkörper so aufrecht wie möglich und die Arme nicht gerade durchgedrückt, aber ebenfalls fest angespannt. Heftige Begleiterscheinungen wie etwa quietschende Reifen, pulsierende Bremshebel oder ein schlagender Antriebsstrang, wenn man vergessen hat, die Kupplung zu ziehen, tun zwar der Wirksamkeit des Anti-Blockier-Systems keinen Abbruch. Sie können den Fahrer aber so stark irritieren, dass er die Bremse vor lauter Schreck wieder loslässt, wenn er das noch nie erlebt und geübt hat.

Wie erwähnt neigen frontlastige Maschinen zu Stoppies, während hecklastige (wie Cruiser) wenig Gewicht aufs Vorderrad bringen und Blockieren begünstigen. Bei modernen ABS-Motorrädern versuchen die Hersteller durch passende Abstimmung der Systeme diesen Unterschieden beim Bremsen den Schrecken zu nehmen. An vielen modernen Maschinen lassen sich zudem verschiedene Fahrmodi einstellen, die sich vielfach auch auf das Regelverhalten des ABS auswirken. Daher sollte man genau wissen, wie das eigene System arbeitet und dem ABS nicht blind vertrauen.

Denn auch Anti-Blockier-Systeme sind nicht unfehlbar. Die erwähnte Neigung zum Stoppie kann bei älteren oder besonders sportlich ausgelegten Systemen zum Überschlag führen. Und auf waschbrettartigen Bodenwellen kann der Bremsweg länger werden, weil ein springendes Rad in der Luft auch mit ABS nicht bremst.

Blickführung beim Bremsen

Ganz wichtig bei einer Vollbremsung ist die richtige Blickführung. Kopf hoch und Blick geradeaus in Bremsrichtung! Denn genau dorthin werden wir unwillkürlich lenken, ob wir wollen oder nicht. Auch zum Ende der Bremsung sollte der Blick noch oben bleiben, um nicht kurz vor dem Stillstand doch noch das Gleichgewicht zu verlieren.

Was bremst besser – Auto oder Motorrad?

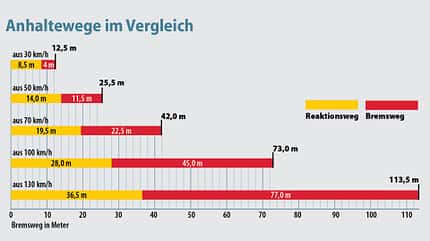

Während für die brandneue BMW R 1250 GS im MOTORRAD-Top-Test 40,2 Meter gemessen wurden, stehen aktuelle Kompaktwagen im Schnitt nach 36 Metern aus 100 km/h. Gut vier Meter sind eine Autolänge oder ein Einschlag im Heck des vor einem bremsenden Wagens mit knapp 30 km/h.

Doch für diese Bremsleistung muss man das technisch erreichbare Optimum schaffen. Und während wir zaubern müssen, tritt der Autolenker für diese Verzögerung einfach nur in die Eisen. Ein probates Mittel in solchen Fällen wäre genügend Sicherheitsabstand! Doch wie schnell ist der aufgebraucht durch eigene Unachtsamkeit, Ungeduld oder das Einscheren anderer. Was also tun, wenn wir nur so bremsen können, wie es das Diagramm zeigt, wir also neun Meter mehr benötigen?

Anhaltewege

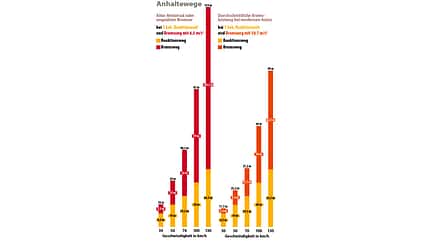

Oder wenn die Relationen gar so sind, wie in diesen beiden Diagrammen dargestellt? Sie zeigen den Vergleich zwischen einem ungeübten Bremser auf dem Motorrad und der Bremsleistung eines modernen Autos.

Die im linken der beiden Diagramme gezeigte Bremsleistung ist gar nicht selten, wenig trainierte Biker geraten hiermit durchaus an ihre Leistungsgrenze. Aus 100 km/h benötigt das Motorrad hier 23 Meter mehr bis zum Stillstand als das aktuelle Vierrad, was eine Aufprallgeschwindigkeit von gut 70 km/h ergibt. Das noch immer gerne geschulte Reaktionsmuster „Bremsen – Bremse lösen – Ausweichen“ ist auch durch die starken Lastwechsel komplex, fehleranfällig und benötigt Zeit. Außerdem steht man erst nach einer erneuten Bremsung.

Bremsen + Ausweichen

Das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) hat kürzlich mit über 100 Teilnehmern eine Studie durchgeführt (siehe Bild), bei der ein weniger komplexes und auch im Notfall mit einem Minimum an Übung erfolgreich durchführbares Notfallreaktionsmuster in der Praxis erprobt wurde. Es heißt „Ausweichen auf der Bremse“ oder „bremsend Ausweichen“.

Die Idee dabei: Anstatt nur zu bremsen und am Ende womöglich doch zu kollidieren oder ein Ausweichmanöver ohne Geschwindigkeitsabbau mit ungewissem Ausgang zu riskieren, wird zunächst möglichst kräftig gebremst, und ohne die Bremse zu lösen ein kräftiger Lenkimpuls in die gewünschte Ausweichrichtung gesetzt. Dies hat mehrere Vorteile: Durch die Bremsung erhöht sich dank der dynamischen Radlastverlagerung der Anpressdruck des Vorderrades und wir können durchaus nennenswerte Lenkkräfte übertragen, obwohl weiter gebremst wird. Unnötig störende Lastwechsel werden so vermieden, es wird keine Zeit durch das Lösen der Bremse verschenkt und das Motorrad steht, aber nun eben mit reichlich Spurversatz, also seitlicher Abweichung von der ursprünglichen Fahrlinie.

Dabei verlängerten sich die Anhaltewege der Studienteilnehmer mit ABS nur um durchschnittlich 0,9 Meter, während sie aber einen mittleren Spurversatz von 2,8 Metern schafften. Reicht der erzielte Spurversatz nicht aus und es kommt wegen des längeren Bremsweges doch zu einer Kollision, so erfolgt diese mit nur noch 14 km/h – nicht nur im Vergleich zum reinen Ausweichen ein aus der Sicht des ifz tolerables Risiko. Verglichen mit den reinen Bremswegen der rund 100 Teilnehmer verbessern sich die Chancen zur Vermeidung eines Aufpralls ebenfalls sehr deutlich. Auch ohne ABS funktioniert das Manöver, solange unterhalb der Blockiergrenze verzögert wird. Dies tun die meisten aus Respekt ohnehin, und so gilt: Je länger der Bremsweg, um so sinnvoller ist im Fall der Fälle ein erreichter Spurversatz.

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Selbst Ungeübte hatten einen kaum verlängerten Bremsweg, erreichten aber den vielleicht entscheidenden Spurversatz. Das ist durchaus bemerkenswert, denn die Ergebnisse sowohl beim reinen Bremsen wie auch beim Ausweichen zeigten eine enorme Bandbreite. In beiden Fällen benötigten die schwächsten Teilnehmer doppelt so viel Weg wie die Besten. Übung bei den Grundfertigkeiten Bremsen und Lenken täte also für viele Biker dringend not.

Wer den gezielten Lenkimpuls nicht beherrscht, hat nicht nur weniger Spaß am schrägen Hobby, sondern lebt auch beinahe ebenso gefährlich wie jener, der sich nicht traut, die Bremsen effektiv einzusetzen. Aber dem Bremsen kommt die Schlüsselrolle zu. Ohne ABS bis fast 80 km/h, mit ABS sogar bis 100 km/h, ist der Bremsweg im Mittel kürzer als der Ausweichweg. Bremsen sollte also bis zu diesem Tempo stets Priorität haben. Wer zusätzlich den Lenkimpuls beherrscht, kann während der Bremsung oftmals noch eine Menge retten. Eine Erkenntnis, die umso mehr Bedeutung hat, wenn einem klar ist, wie viel besser etwa Autos, aber auch viele Kollegen auf zwei Rädern bremsen können. Übertragen auf die Szene links oben: Je früher und je weiter rechts das Motorrad zum Stehen kommt, um so besser. Und mit etwas Glück bleibt das Auto ja auch stehen.

Straßenoberflächen, Grip und Bremswege

Der Bremsweg hängt auch ab vom Reibbeiwert der Straßenoberfläche. Ein extrem griffiger Belag mit Reibbeiwert µ=1,2, auf dem sich der Reifen sehr gut verzahnen kann, findet sich fast nur auf Test- oder Rennstrecken. Auf Landstraßen schwankt die Griffigkeit von µ=0,9 bis 0,7.

Je geringer der Reibbeiwert und die mögliche Verzögerung, desto mehr Bremskraft kann prozentual über das Hinterrad übertragen werden. Deshalb gerade bei Nässe oder glattem Belag zusätzlich zu vorn auch hinten mitbremsen.

Straßenoberfläche Reibbeiwert Bremsweg aus 100 km/hAsphalt rau1,232,8 mAsphalt normal0,943,7 mAsphalt glatt0,756,1Kopfsteinpflaster0,578,6Nasser Staub0,3131,0Eis0,08491,3

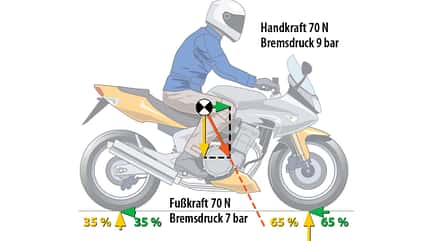

Die Normalbremsung

Die durchschnittliche Bremsverzögerung bei zügiger Landstraßenfahrt liegt bei rund 5 m/sek², etwa der Hälfte einer Vollbremsung. Dabei kann die Hinterradbremse wegen der hohen Radlast bis zu 35 Prozent beitragen, das Vorderrad ist bei gutem Straßenbelag noch weit von der Blockiergrenze entfernt. Der rote Pfeil gibt die resultierende Kraft aus Massenkraft (grün) und Gewichtskraft (gelb) wieder. Wenn diese resultierende Kraft hinter dem Vorderrad auf die Fahrbahn trifft (gestrichelte Verlängerung), besteht keine Überschlagsneigung.

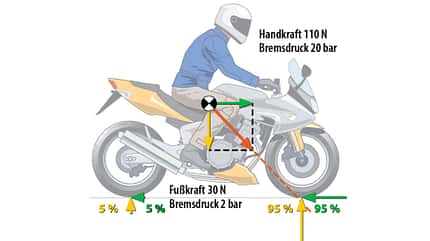

Die Vollbremsung

Die tatsächlich erzielbaren Verzögerungen hängen vom jeweiligen Motorrad und dem momentanen Grip (Reibbeiwert) ab. Ist dieser ausreichend hoch, begünstigen ein langer Radstand und ein niedriger Gesamtschwerpunkt hohe Verzögerungen. Begrenzend hierbei bleibt jedoch die Überschlags- bzw. Stoppie-Neigung des Motorrades. Diese ist erreicht, wenn die dynamische Radlastverlagerung zu 100 % vollzogen ist. Die resultierende Kraft (rot) verläuft nur knapp hinter oder durch die Reifenaufstandsfläche. Ab jetzt würde jede weitere Bremskrafterhöhung zum Abheben des Hinterrades führen. Fahrerassistenzsysteme (FAS) erkennen ein Abheben des Hinterrades und regeln den Bremsdruck so, dass es gerade noch am Boden bleibt.

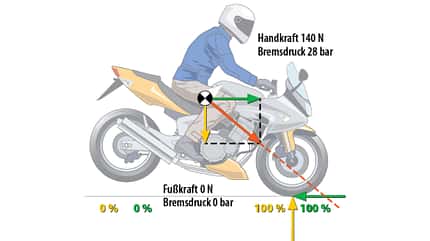

Überzogene Vollbremsung

Bei der überzogenen Vollbremsung hebt das Hinterrad ab. Jetzt trifft die resultierende Kraftlinie vor dem Vorderrad auf. Sobald das Hinterrad abgehoben hat, trägt das Vorderrad allein die maximal mögliche Radlast. Behielte der Fahrer den hohen Bremsdruck von 28 bar bei, würde sich die Maschine nach vorn überschlagen. Wichtig zu wissen: Das passiert auch mit ABS! Denn hier – wieder ausreichend Grip vorausgesetzt – muss nicht der Bremsdruck wegen eines überbremsten Vorderrades geregelt werden, sondern wegen des abhebenden Hinterrades. Aber hierfür wäre dann ein anderes FAS, falls im Motorrad vorhanden, zuständig.