Wie ein zerstörungswütiger Tornado zerrt der Fahrtwind an der kleinsten Falte der Lederkombi, brüllt mit der Kraft Hunderter imaginärer Stimmbänder durch die Helmschale. Droht dem Piloten mit dem wuchtigen Schlag einer unsichtbaren Wand, sollte er sich aus dem engen Korsett des Windschattens hinter der Verkleidungsscheibe wagen. Und er tut gut daran, es nicht zu tun. Den Überblick durch das vibrierendende Helmvisier auch nur eine Sekunde zu verlieren hieße unkalkulierbare Risiken einzugehen. 83 Meter wären in dieser Zeit zurückgelegt bei Tempo 300.

Wobei diese Höchstgeschwindigkeit zunächst hervorragend als Marketing-Instrument taugte. Damals, 1999, als Suzuki mit der Hayabusa erstmals mit einem Serienmotorrad ganz ungeniert die 300er-Marke knackte. Ein Eklat. Inzwischen ist Gras über die Gräben zwischen Speed-Freaks und den Mahnern zur Vernunft gewachsen. Mediale Exzesse man erinnere sich an Toni Mangs unseligen Überhol-Amok vor laufenden TV-Kameras gerieten nicht zuletzt durch die freiwillige Selbstbeschränkung auf 298 km/h in Vergessenheit. Und die Hayabusa gibt es immer noch. Außerdem seit 2006 die Kawasaki ZZR 1400 . Und neuerdings die BMW K 1300 S . Die Suzuki besitzt seit dem Modelljahr 2008 sogar 1340 statt 1299 cm3 Hubraum und 197 statt 175 PS Nennleistung. Kawasaki nahm zum gleichen Zeitpunkt wesentliche Änderungen am Ein- und Auslasstrakt sowie beim Mapping des Motormanagements der ZZR vor. BMW schickte die K 1200 S für die Saison 2009 ins Sportstudio. Ihren größeren Hubraum (1293 statt 1157 cm3) trägt sie als K 1300 S jetzt im Namen und eine lange Liste an Modifikationen in ihren Papieren: Auspuffanlage mit Klappensteuerung, stark überarbeiteter Kardanantrieb, längerer Radstand, eine konventionelle Blinkerbetätigung und die Optionen auf ein umfangreicher elektronisch einstellbares Fahrwerk (ESA II) sowie einen Schaltautomaten. Und natürlich gemessene 174 statt 166 PS Spitzenleistung.

Optik und Akustik

Diese Maschinen auf ihre Fähigkeiten zur Leistungs- und Topspeed-Maximierung zu reduzieren wäre allerdings effektheischend, praxisfremd, ja primitiv. Denn es ist wie im wirklichen Leben: Der wahre Souverän braucht die Macht nicht auszuüben, ihm genügt es, sie zu besitzen. Und genau diese Grundeinstellung vermittelt jede dieser drei bereits durch ihr Äußeres. Aggressive Spitzen, tiefe Nasen, hohes Heck nach diesen Attributen der Sportlichkeit muss man lange suchen. Wird bei der BMW noch am ehesten fündig. Doch selbst bei ihr bleiben die Kanten in Lampenmaske und Verkleidung moderat, sind eher fein abgesetzt als radikal zerklüftet. Überhaupt, Geschmack hin oder her, die optische Überarbeitung hat der BMW gut getan. Sie wirkt moderner, leichter, nicht so pummelig wie ihre Vorgängerin. Ganz im Gegensatz zum japanischen Duo. Das Diktat des Windkanals, die Lehre der Tropfenform sind der Kawa und der Suzuki in die Verkleidungen geschrieben. Während es die ZZR aber bei einer durch sechs Lampen betonten, wuchtigen Front belässt, zieht sich die Handschrift der Aerodynamiker an der Hayabusa von vorn bis hinten durch. In den USA gilt ihre rundliche Form längst als Inbegriff von Speed, hierzulande streitet sich die Motorrad-Welt noch immer über die Einordnung des geduckt-schwülstigen Auftritts des Wanderfalken.

Egal, zu welchem Ergebnis der Geschmack kommt, von Aggression ist bei dem Trio nichts zu sehen. Und auch nichts zu hören. Wenn die Reihenmotoren schüchtern im Standgas brabbeln, ahnt niemand etwas von der im Fegefeuer der Brennräume lauernden Gewalt. Schmusig weich schieben die Japaner an, eine Nuance rauer geht der BMW-Vierzylinder zu Werke. Dafür zeigt er sich homogener, drückt vehement durchs Drehzahlband. Kein Einbrechen, kein Verschlucken, nichts, was die Freude am Vorwärtsdrang trüben könnte.

Drehmoment-Wellentäler

Zu den Leistungsdiagrammen der Japaner sei angemerkt: Deren Drehmoment-Wellentäler zwischen 2000 und 3500/min wirken sich in der Praxis recht unterschiedlich aus. Unerheblich bei der Suzuki. Denn auf der Straße generiert die Hayabusa nur eines: Beschleunigung. Er ist schlicht und einfach ein Prachtstück, der Vierzylinder, den die Techniker aus Hamamatsu ihrem Vorzeige-Kraftprotz zwischen die Räder geschraubt haben. Zumal die Hubraum-Erhöhung dem Kurzhuber im Vergleich zur Vorgängerin ab 4000 Touren nochmals zusätzlichen Punch verlieh den wahrscheinlich weniger die Kundschaft als die Suzuki-Werbeabteilung braucht. Schließlich war das Aggregat der ZZR dem bisherigen Hayabusa-Motor gerade im mittleren Bereich bedrohlich auf die Pelle gerückt. Wie auch immer: Nun sind die Verhältnisse wieder geklärt. Der Leistungsgipfel bleibt mit gemessenen 196 PS (Kawasaki: 177 PS, BMW 174 PS) fest in Hayabusa-Hand. Die weiteren beiden am Lenkerschalter anwählbaren Leistungsmodi mit sanfterem Ansprechverhalten und 184 respektive 136 PS Spitzenleistung muten vor diesem ganz bewusst inszenierten Gipfelsturm fast ironisch an.

Anders das ZZR-Triebwerk, das sich im Gegensatz zum Hayabusa-Motor jenes Durchatmen bei 2500 Touren auch in der Praxis anmerken lässt. Doch gemach, die Hubraum- und Leistungsdimension des Boliden verwandelt die Drehmoment-Delle in eine zwar spürbare, aber nicht dramatisch verzögerte Gasannahme. Mit dem Leistungsloch der 2006er- und 2007er-ZZR-Modelle hat diese Schwäche nichts mehr gemeinsam. Außerdem gibt sich der im Vergleich zur Hayabusa noch kurzhubiger ausgelegte Motor danach keine Blöße mehr und dreht vehement bis knapp in den fünfstelligen Bereich hoch. Wenn man unbedingt will. Das Leben mit den Powerbikes spielt sich jedoch selten in der oberen Hälfte des nutzbaren Drehzahlbereichs ab. Weil es schlicht und einfach reicht, wenn bei 5000 Touren zwischen 85 und 95 PS gen Hinterrad wandern und der geringste Dreh mit der rechten Hand für quasi unerschöpflichen Leistungsnachschub sorgt. Genau dann stellt sich das besagte Gefühl souveräner Macht ein, erklärt den Reiz dieser Gattung Motorrad. Und auch, warum es letztlich unerheblich ist, wann wie viel Spitzenleistung zur Verfügung steht. Denn eines ist sicher: Es ist immer und überall genug.

Schwere Geschütze

Erst recht, weil sich der Genuss des Motorradfahrens selbst mit diesen Kraftprotzen auf Dauer erst auf der Landstraße einstellt. Dort, wo die pure Kraft wieder nur die Basis für überlegenes Dahingleiten oder prickelndes Kurvenstakkato liefert. Und da knabbern alle drei zunächst an ihrer Autobahnaffinen DNA. Große bewegte Massen in den hubraumstarken Motoren und verwindungssteife Fahrwerke vermitteln bei allen grundsätzlich ein massiges Gefühl. Im Vergleich zu einem Allrounder wie beispielsweise der 254 Kilogramm schweren Suzuki Bandit 1250 S fühlt sich das nur unwesentlich schwerere Trio (BMW: 258 Kilo, Kawasaki: 260 Kilo, Suzuki 264 Kilo) subjektiv deutlich gewichtiger an.

Am besten aus der Affäre zieht sich in dieser Beziehung die BMW. Die dank 55 Grad nach vorn gekippter Zylinderbank über den Motor gespannten Rahmenprofile ermöglichen einen schmalen Knieschluss, der sich mit moderat sportlich platziertem Lenker und angenehmem Kniewinkel zu einer sympathisch ausgewogenen Sitzposition kombiniert. So lassen sich Kilometer machen. Einen Tick sportlicher platziert die Kawasaki ihren Piloten. Lediglich der bauchige Tank und die ausladenden Rahmenflanken unterstreichen das massige Gefühl. Das die Hayabusa-Jünger stärker beschleicht. Vergleichsweise tief angebrachte Lenkerstummel, hohe Fußrasten und der breiteste Knieschluss des Testfelds summieren sich zu einer ziemlich inhomogenen Sitzposition. Die Situation für den Sozius: BMW okay, Kawasaki geht auch in Ordnung, Suzuki mäßig.

Dennoch, einmal an die Dimensionen dieser Maschinen gewöhnt, lässt es sich mit ihnen vortrefflich über Landstraßen jedweder Ordnung kacheln. Und mit der BMW am spätesten bremsen. Gegen die Kombination aus teilintegraler Bremse, hervorragend arbeitendem ABS und einem Nickausgleich, der das Abtauchen der Front verhindert hat die Konkurrenz keine Chance. Wobei sich die ZZR redlich schlägt und mit hervorragend dosierbaren Bremsen inklusive gut funktionierendem ABS nah dranbleibt. Dagegen zeigt ausgerechnet die Hayabusa bei diesem Thema Schwächen. Hohe Handkräfte, mäßige Wirkung, kein ABS ein beschämender Auftritt für die Speed-Queen. In den Kurven ergibt sich ein ähnliches Bild. Die BMW lässt sich leichter in Schräglage werfen, sorgt mit der neuen Auslegung der Front für ein deutlicheres Feedback als das Vorgängermodell. Die Kawa und die Suzi folgen dichtauf, mit Vorteil für die Hayabusa, die sich durch die modernere Bridgestone BT 015-Reifen behänder abwinkeln lässt als die BT 014-bereifte Kawa.

Kernkompetenzen

Und doch bleibt die Schräglage immer nur die Vorstufe zur Demonstration der Kernkompetenz des Kraft-Terzetts, der seidigen und gleichzeitig so gewaltigen Beschleunigung. Brillant legt die Suzuki los, schiebt nahezu frei von Lastwechselreaktionen an, lässt sich geschmeidig durchs Getriebe zappen. Kurz: ein Traum. Abgesehen vom etwas trägen Einstieg kaum weniger beeindruckend agiert der ZZR-Motor. Schub, Schaltung, Kupplung alles erste Liga. Wobei die BMW hier schlau taktiert. Zwar teilt sie trotz aufwendig besänftigten Kardanantriebs immer noch die ausgeprägteren Lastwechselschläge aus, rehabilitiert sich aber schnell durch ein kürzere Gesamtübersetzung und vor allem durch den schon im Boxer-Modell HP2 Sport eingesetzten Schaltassistenten. Die Wirkung des Systems, das beim Hochziehen des Schalthebels die Zündung kurz unterbricht und damit das Getriebe entlastet, ist beeindruckend. Das kupplungsfreie und fast übergangslose Schalten das sogar bei Konstantfahrt noch erstaunlich gut funktioniert begeistert auf Anhieb und ist jeden einzelnen der 360 Euro Aufpreis wert. Zum besseren Verständnis: Zum Herunterschalten muss nach wie vor die Kupplung gezogen werden.

Überhaupt hat es die Elektronik den Bayern angetan. Reifenluftdruckkontrolle und Anti-Schlupf-Regelung (Aufpreis: 400 Euro) können genauso geordert werden wie das elektronisch einstellbare Fahrwerk ESA. In dessen jüngster Ausbaustufe, dem ESA II (Aufpreis: 740 Euro), mit insgesamt neun vom Lenker aus anwählbaren Einstellungsmöglichkeiten bleibt denn auch kaum ein Wunsch mehr unerfüllt. Vom wohl durch die Kardanreaktionen bedingten auf ruppigem Asphalt in Schräglage trampelnden Hinterrad und einer grundsätzlich straffen Basisabstimmung einmal abgesehen.

Im Vergleich dazu nehmen sich die nur manuell einstellbaren Federungen der Kawasaki und Suzuki technisch bescheiden aus, können jedoch in der Funktion den BMW-Federelementen durchaus das Wasser reichen. Besonders bei der Hayabusa ist die Bandbreite zwischen Komfort und sportlicher Grundabstimmung gelungen. Gabel und Federbein der ZZR dagegen tendieren klar in Richtung Komfort, saugen kleinste Wellen zwar exzellent auf, geraten bei groben Schlägen aber an ihre Grenzen. Was mehr zusagt, bleibt Geschmackssache. Wie eben so vieles auf zwei Rädern. Denn trotz ähnlicher Zielrichtung teilt sich das Terzett in zwei Lager auf. Kawasaki und Suzuki bekennen sich technisch und optisch eindeutig zu den archaischen Grundwerten der Speedbikes. Die BMW gibt sich dem Reiz von höher, schneller, weiter nicht so bedingungslos hin, erhält sich mit gutem Handling und gelungener Ergonomie ein Stück mehr Alltagstauglichkeit. Was gefällt, bleibt wie gesagt Geschmackssache.

Technische Daten BMW K 1300 S

Motor

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ausgleichswellen, zwei oben liegende, zahnrad-/kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile, Schlepphebel, Trockensumpfschmierung, Einspritzung, Ø 46 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 580 W, Batterie 12 V/14 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Kardan, Sekundärübersetzung 2,82.

Bohrung x Hub 80,0 x 64,3 mm

Hubraum 1293 cm³

Verdichtungsverhältnis 13:1

Nennleistung 129,0 kW (175 PS) bei 9250/min

Max. Drehmoment 140 Nm bei 8250/min

Fahrwerk

Brückenrahmen aus Aluminium, Doppellängslenker aus Aluminium, Lenkungsdämpfer, verstellbare Zugstufendämpfung, Zweigelenk-Einarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 265 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel, Teilintegral-Bremse mit ABS.

Alu-Gussräder 3.50 x 17; 6.00 x 17

Reifen 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17

Bereifung im Test Bridgestone BT 015 E

Maße + Gewichte

Radstand 1585 mm, Lenkkopfwinkel 60,4 Grad, Nachlauf 104 mm, Federweg v/h 115/135 mm, Sitzhöhe* 830 mm, Gewicht vollgetankt* 258 kg, Zuladung* 202 kg, Tankinhalt/Reserve 19,0/4,0 Liter.

Gewährleistung zwei Jahre

Service-Intervalle 10000 km

Farben Grau/Schwarz, Orange, Silbermetallic

Preis 15750 Euro

Preis Testmotorrad 17700 Euro

Nebenkosten zirka 206 Euro

Technische Daten Kawasaki ZZR 1400

Motor

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ausgleichswellen, zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, Ø 44 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 490 W, Batterie 12 V/14 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette, Sekundärübersetzung 41:17.

Bohrung x Hub 84,0 x 61,0 mm

Hubraum 1352 cm³

Verdichtungsverhältnis 12:1

Nennleistung 140,0 kW (190 PS) bei 9500/min

Max. Drehmoment 154 Nm bei 7500/min

Fahrwerk

Monocoque aus Aluminium, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Zweiarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 310 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 250 mm, Zweikolben-Festsattel, ABS.

Alu-Gussräder 3.50 x 17; 6.00 x 17

Reifen 120/70 ZR 17; 190/50 ZR 17

Bereifung im Test Bridgestone BT 014, vorne SL, hinten L

Maße + Gewichte

Radstand 1460 mm, Lenkkopfwinkel 67,0 Grad, Nachlauf 94 mm, Federweg v/h 117/

122 mm, Sitzhöhe* 795 mm, Gewicht vollgetankt* 260 kg, Zuladung* 175 kg, Tankinhalt/Reserve 22,0/2,0 Liter.

Garantie zwei Jahre

Service-Intervalle 6000 km

Farben Grau, Blau

Preis 13795 Euro

Nebenkosten zirka 180 Euro

Technische Daten Suzuki Hayabusa 1300

Motor

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, eine Ausgleichswelle, zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, Ø 44 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 425 W, Batterie 12 V/10 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette, Sekundärübersetzung 43:18.

Bohrung x Hub 81,0 x 65,0 mm

Hubraum 1340 cm³

Verdichtungsverhältnis 12,5:1

Nennleistung 145,0 kW (197 PS) bei 9500/min

Max. Drehmoment 155 Nm bei 7200/min

Fahrwerk

Brückenrahmen aus Aluminium, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm, Lenkungsdämpfer, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Zweiarmschwinge mit Oberzügen aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 310 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel.

Alu-Gussräder 3.50 x 17; 6.00 x 17

Reifen 120/70 ZR 17; 190/50 ZR 17

Bereifung im Test Bridgestone BT 015 M

Maße + Gewichte

Radstand 1485 mm, Lenkkopfwinkel 66,6 Grad, Nachlauf 93 mm, Federweg v/h 120/140 mm, Sitzhöhe* 810 mm, Gewicht vollgetankt* 264 kg, Zuladung* 185 kg, Tankinhalt/Reserve 21,0/1,0 Liter.

Garantie zwei Jahre

Service-Intervalle 6000 km

Farben Orange/Schwarz, Schwarz, Grau, Weiß

Preis 13590 Euro

Nebenkosten zirka 145 Euro

MOTORRAD-Testergebnis

Platz 1: BMW K 1300 S

Wenn Power im Überfluss vorhanden ist, werden andere Dinge umso wichtiger. Etwa Handling, Ergonomie oder Fahrbarkeit. Damit überzeugt die BMW.

Platz 2: Kawasaki ZZR 1400

Kleine Ursachen, große Wirkung. Mit unspektakulärer, aber sinnvoller Modellpflege hat sich die mächtige Kawasaki an der Hayabusa vorbeigepirscht.

Platz 3: Suzuki Hayabusa 1300

Keine Frage, wer auf pure Power steht, steht auf die Hayabusa. Im richtigen Leben fordert das Ur-Speedbike dafür Zugeständnisse. Wer das akzeptiert, wird mit ihr glücklich.

Kommentare MOTORRAD-Punktewertung

Motor

196 PS Ehrensache, dass die Hayabusa die Motorenwertung für sich entscheidet. Und doch überzeugt mit prima Ansprechverhalten und guter Dosierbarkeit auch das Wie, nicht nur das Wieviel. Der exzellente Durchzug verschafft der BMW in der Praxis einen dicken Pluspunkt, während die Kawasaki im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell auch in diesem Bereich deutlich aufgeholt hat.

Sieger Motor: Suzuki

Fahrwerk

In dieser Gewichtsklasse gehört Handlichkeit nicht zu den Stärken. Dennoch hat es BMW geschafft, der K 1300 S ein flinkes und vertraueneinflößendes Fahrverhalten anzuerziehen. Der Hayabusa und der ZZR 1400 machen ihre Pfunde spürbar zu schaffen. Dafür liegen die beiden Japanerinnen in Sachen Komfort trotz des ESA-Fahrwerks der BMW vor der Deutschen.

Sieger Fahrwerk: BMW

Alltag

Ihre exzellente Bremsanlage bringt die ZZR in Schlagdistanz zur BMW. Gut: Beide Bikes liegen mit fein regelndem ABS sicherheitsmäßig ganz vorn. Schlecht: kein ABS und auffallend stumpfe Bremsen bei der Suzuki.

Sieger Alltag: BMW

Sicherheit

Vernunft ist die Domäne von BMW. Entspannte Sitzposition, Soziuskomfort und reichhaltige Ausstattung sind die Trümpfe der K 1300 S. Angenehme Ergonomie und passabler Windschutz verleihen der ZZR trotz sportlicher Ausrichtung gute Alltagsqualitäten. Tiefe Lenkerstummel, flache Scheibe, mäßiger Soziuskomfort die Hayabusa mag eher Kurven kratzen als Brötchen holen.

Sieger Sicherheit: BMW

Kosten

Die Inspektionsintervalle geben den Ausschlag. BMW (10000 Kilometer) liegt vor Kawasaki und Suzuki (6000 Kilometer).

Sieger Kosten: BMW

Preis-Leistung

Knappe Entscheidung: Nur zwei Zehntel trennen das Trio trotz deutlich höherem Preis der BMW.

Technik-Info: Führungs-Kräfte

Eine Telegabel übernimmt Radführung, Federung samt Dämpfung und überträgt obendrein noch Lenkungs- sowie Bremskräfte. Eigentlich perfekt wenn dieses Multi-Tasking nicht Schwächen mit sich bringen würde. Vor allem: Die Reibung der Dichtungen und Führungen verursacht ein relativ hohes Losbrechmoment und das Eintauchen der Gabel beim Bremsen.

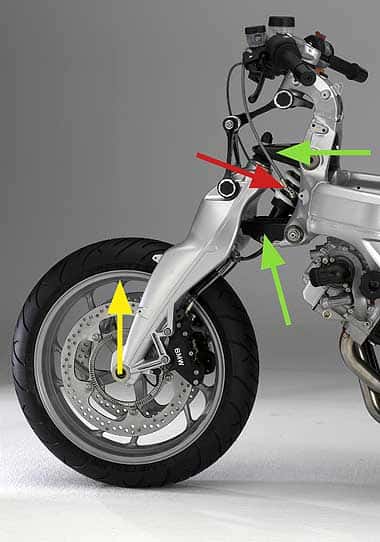

Doch Alternativ-Konzepte verschwanden in der Versenkung mit einer Ausnahme: das von BMW 1993 eingeführte Telelever und 2004 vom Duolever ersetzte Vorderradführungssystem. Dabei trennen die Bayern die Aufgaben der Radführung und Federung durch eine pfiffige Lösung mit zwei Längslenkern (grüne Pfeile), welche die starren Radträger mit dem Rahmen verbinden. Ein Federbein (roter Pfeil) übernimmt somit ohne den störenden Einfluss von Biegekräften die Federungs- und Dämpfungsaufgaben. Die leicht nach unten zeigende Ausrichtung der Längslenker ermöglicht einen weiteren wichtigen Effekt: den Nickausgleich. Beim Bremsen taucht die Duolever-Front kaum ein, erlaubt somit in dieser Situation die Nutzung eines Großteils des Federwegs. Neben dem Komfortgewinn behält der Reifen dadurch besseren Bodenkontakt und kann höhere Bremskräfte übertragen.

Also alles besser? Fast. Denn das Duolever bietet nicht das Feedback, die subjektiv empfundene Rückmeldung für die Reifen-Haftgrenze, einer Telegabel. Sportfahrern kommt das Abtauchen der Telegabel und der damit verbundene steilere Lenkwinkel beim Einlenken in Kurven entgegen. Außerdem wurde das Ansprechverhalten von Telegabeln durch reibungsarme Beschichtungen deutlich verbessert. Mit ein Grund, weshalb diese Lösung im Fahrwerksbau immer noch die dominante Rolle spielt.